试阐述工业布局理论的主要观点。

第1题:

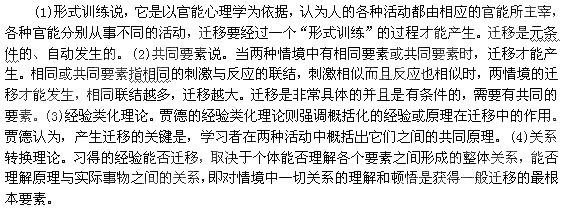

阐述早期的四种迁移理论的基本观点。

第2题:

第3题:

A.华生

B.巴甫洛夫

C.赫尔

D.桑代克

第4题:

试阐述理性情绪治疗理论的主要理论和观点。

第5题:

试阐述海底扩张理论的主要思想。

第6题:

企业国际化的理论基础有哪些理论?试说明其中两个理论的定义及主要观点。

绝对优势理论、比较优势理论、垄断优势理论、产品周期理论、内部化理论、国际生产折中理论。

第7题:

第8题:

试阐述并评析皮亚杰儿童发展观的主要观点。

第9题:

试阐述个人中心治疗理论的人性观。

第10题:

阐述与传统观点对立的贸易利益分配理论的主要内容。