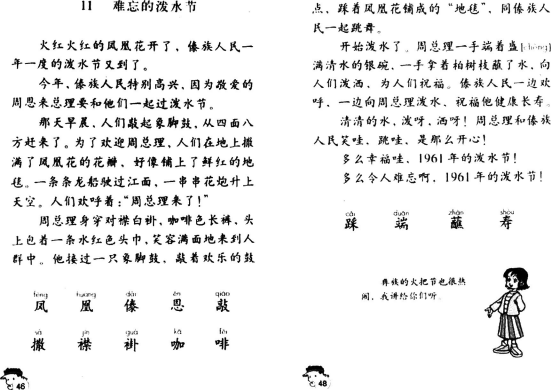

(1)本文记述的是一个充满温情的感人故事。“一年一度的泼水节”被傣族人民视为最美好、最吉祥的日子,是傣族最隆重的节日。课文中洋溢着的热情,就像火红的凤凰花,撒满字里行间。作者在人们欢迎周总理的场面描写中,抒发着兴奋和欢悦;在周总理泼水的动作描写中,泼洒着激动和幸福;在文章结尾,作者更是直抒胸臆,连用三个自然段四个感叹句,表达了人们的激动、幸福和难忘。 (2)教学目标

知识与能力目标:会认“凤、凰”等l2个生字,会写“龙、恩”等10个生字及“凤凰”一词。

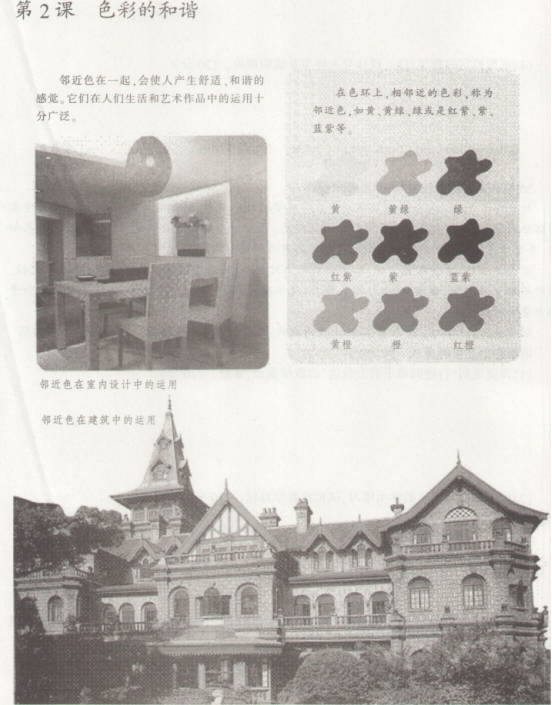

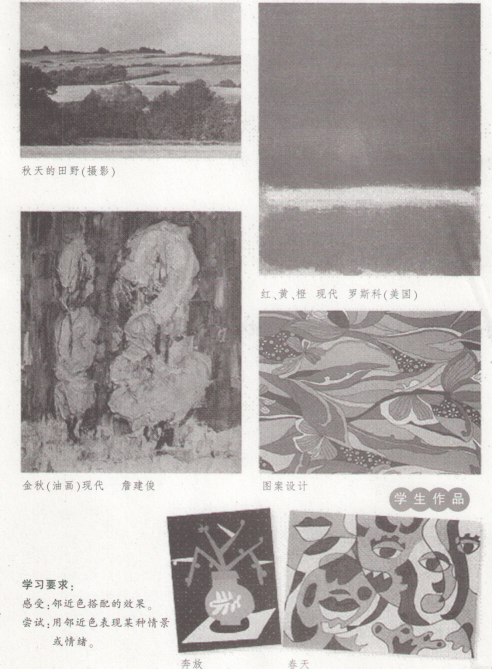

过程与方法目标:观察图画,培养观察能力,借助插图理解文章内容。

情感态度与价值观目标:正确、流利、有感情地朗读课文,感受傣族人民和周总理一起过泼水节的幸福和快乐.初步体会周总理和人民心连心的感情。

(3)教学过程

一、引入课题,初知文意

1.播放泼水节视频资料(或挂图)。

师:大家看到了什么

师:这是什么节日的场面(生答“泼水节”)

师:泼水节是我国傣族人民的重大节日,也是傣族人民向往的热闹的节日。小朋友们,1961年的泼水节可不一般呀!为什么呢(生用“因为……所以……”的句式回答。师板书课题“难忘的泼水节”)

2.初读课文。

师:到底多么令人难忘呢让我们打开书开始读课文吧。遇到不认识的字先看“枫叶”上的注音,用铅笔把拼音标注在课文的生字头上。然后多读几遍,会认了,就擦掉铅笔写的注音。

【设计意图】

通过视频(或挂图)激发阅读兴趣,通过初读课文,让学生整体感知课文并找到不认识的字。

二、自主分类认读,尝试认字

1.大家的生字都会认了吗师用生字卡(或课件)出示生字,让学生自主尝试识字。学生不会认的带上拼音再读。

(1)哪些字你见过在哪里见过呢抽生读,全班读。

(2)你觉得最容易认的字有哪些抽生认,全班读。

(3)你觉得哪些字最难记难记的字多读几遍,思考如何记住它,再与全组交流识字方法。

(4)哪些生字所代表的动作你会做生做一做,再读。

(5)哪些生字组成的东西你见过说一说,再读。

2.师要注意倾听学生发音不准的地方,提示出来,再教读。

【设计意图】

12个生字,数量看起来较多,但是分类处理,区别对待,就能化难为易。有的字见过面,有的容易认读,这些就不需花太多力气;剩下的是学生觉得较难认的,我们可以多花时间,用多种方式帮助识记,比如做一做动作.说一说词句,这样就能突破难点。

三、朗读片段,检验生字认识情况

师:刚才学的生字在词中、句中还会认吗

1.生词卡认读。

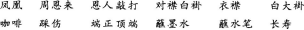

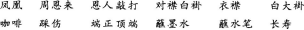

词卡呈现:

2.在句子中认读。

师:这几句话。看谁读得更流利。

周恩来总理身穿对襟白褂,咖啡色长裤,头上包着一条水红色头巾,笑容满面地来到人群中。他接过一只象脚鼓,敲着欢乐鼓点,踩着凤凰花铺成的“地毯”,同傣族人民一起跳舞。(生字加粗或变红)

3.自由读书,检验课文的字都会认了吗

4.边读书边想,发现问题,通过自己的思考在文中找到答案;还不明白的,可以向同桌提问。

5.哪一段你喜欢读,读给同桌听。

6.哪一段你觉得难读,请教班上的同学读一读,再自己多读几遍。

【设计意图】

字不离词,词不离句。只有将汉字及时纳入词中、句中,并在语言环境里会认会读,才算真正“会认”.这样的识字也才有真正意义。

四、自主观察.写字练习

1.师呈现要求会写的生字,学生认读复习。

2.生观察第一、二排的6个生字,觉得哪些字不好写,哪个笔画不好写,同桌讨论。

师:我发现这6个字都有“点”,它们的写法和位置都不一样。大家观察观察,再讨论讨论,看能发现些什么

(“恩”的下部分“心”,三个点笔势都不一样;“寿”“特”两字都有“寸”,可是“寸”的点的位置不同。)

3.观察讨论后,师范写,生试着练写2个生字。

【设计意图】

学生书写质量高低往往与动笔前的观察水平相关联。因此,写字指导中要注意对学生进行观察指导.留足时间让学生自主观察,耐心观察。