二、考题解析

【教学过程】

(一)温故知新,导入新课

复习提问:什么是种群?(由同一地区同一时间同种个体集合而成的称为种群。)

联系生活实际提问:一个池塘中所有大大小小的青鱼组成一个种群,一块草地上的所有的黄芪也组成一个种群,种群有哪些不同于个体的特征呢?(种群数量、种群密度、出生率、死亡率、年龄结构和性别比例等。)

设疑:怎样快速测算某一地区的动物的种群数量呢?引出课题。

(二)新课展开

1.实验原理及提出问题

播放人与自然中片段视频,提问:在视频中这些学者运用了一种方法了解了高原上狼群的大体生存数量,从而知道了高原上狼群的种群密度。他们采用了什么方法?什么是标志重捕法?(在被调查种群的生存环境中捕获一部分个体,将这些个体进行标志,然后再放回到原来的环境,经过一段时间后进行重捕,根据重捕中标志个体占总捕获数的比,来估算被调查种群的数量。标志重捕法常用于鸟类、哺乳动物及鱼类的种群密度的调查。)

继续设疑:在自然环境中,很多动物活动范围非常广,如何计算出种群数量呢?

2.做出假设

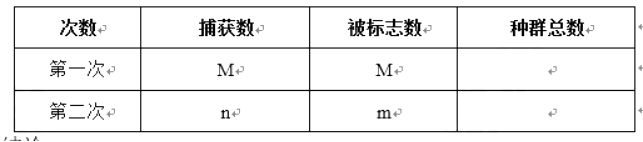

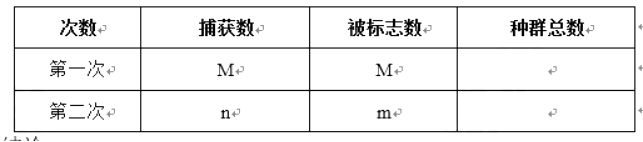

教师引导学生分析上述问题有探究价值,接着引导学生作出大胆推测,做出假设:第一次捕获并标志为M,第二次捕获数为n,其中被标志数为m,设该种群总数量为N,则种群数量N=n/m*M。

3.制定实验方案

依照课前分组,小组讨论实验基本思路,教师巡视,之后小组代表发言,引导其他小组顺着该组同学设计思路继续推测实验预期结果。

教师进一步引导小组进一步讨论该实验的具体实验方案,包括实验材料的选择、实验用具和基本步骤。教师巡视指导。

讨论完毕,小组代表发言;教师引导其他小组对该小组方案进行评价并提出意见。教师重点强调标记后要随机抓取,抓取之前需将标记物与未标记物混合,设计重复实验。

4.实验探究

引导学生参考教材中的操作步骤,结合实验方案,分组动手实验操作,观察实验现象并记录实验结果,完成下面表格。教师巡视指导。小组代表叙述实验结果。

5.得出结论

教师引导学生分析实验数据分析讨论以下问题,并得出最终实验结论。

①每次抓取之前为什么要摇晃几下?为什么最好闭着眼睛抓?

(每次抓取之前要混合均匀,注意随机抓取,最好闭着眼睛抓,以避免误差。)

②哪些因素会造成实验的误差?

(选择的材料大小要一致且合适,以方便抓取:材料太大太小都不好,太大每次抓取数太少,太小计数太麻烦。质地要统一,摸抓时手感相同,以避免误差。要做重复实验,求平均值。注意细节问题,减少实验误差。)

6.表达交流

回到课前所提的生活实际的问题,学生运用本节所学作出进一步的解释。(对某种群数量调查中,假设第一次捕获并标志为M,第二次捕获数为n,其中被标志数为m,设该种群总数量为N,则该种群的数量N=n/m*M。)

(三)小结作业

小结:师生共同总结本节课所学的内容,并将实验室恢复到原位。

作业:课后完成实验报告,并思考植物、活动范围小的动物种群的数量能用什么方法计算?

【板书设计】

【答辩题目解析】

1.种群的特征有哪些?

【参考答案】

种群是由同一地区同一时间同种个体集合而成的,但组成种群后就出现了一些个体所不具备的特征,包括种群数量、种群密度、出生率、死亡率、年龄结构和性别比例等。

2.这节课你是怎么导入的?

【参考答案】

我主要采用了温故知新的方式导入这节课。具体如下:首先简单复习种群的概念,然后联系生活实际提问:一个池塘中所有大大小小的青鱼组成一个种群,一块草地上的所有的黄芪也组成一个种群……种群有哪些不同于个体的特征呢?学生通过回答出种群数量、种群密度、出生率、死亡率、年龄结构和性别比例等,继而进一步提问:怎样快速测算某一地区的动物的种群数量呢??顺势引入课题。

这样导入利于引导学生回顾旧知,并联系生活实际去思考,激发他们想要亲身动手实验进行操作,从而顺利的进入了本节课的学习。