简述抗日战争期间思想文化界的论争。

第1题:

20世纪30年代的文艺思想论争主要包括()。

A关于“国民性”的论争

B关于“文学基于普遍人性”的论争

C关于“文艺自由”的论争

D关于“两个口号”的论争

E关于“大众语”的论争

第2题:

左联和新月派及梁实秋的思想论争

第3题:

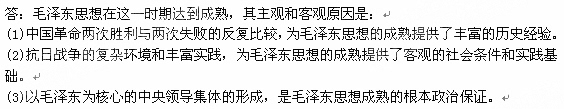

毛泽东思想在抗日战争期间成熟的原因是什么?

第4题:

毛泽东思想经历多个发展阶段才最终走向成熟。在抗日战争期间,毛泽东思想得到多方面展开而达到成熟的主观条件是()

第5题:

简述“两个口号”论争的意义。

第6题:

南社诗学思想的主要内容及内部论争的情况如何?

第7题:

1927年551937年左翼阵营内部的思想论争有()、()。

第8题:

别林斯基于1839年在莫斯科正式加入了俄国思想文化界。

第9题:

左联和“自由人”、“第三种人”展开了思想论争

第10题:

简述无产阶级革命文学的论争。