初中化学《溶液》

一、考题回顾

二、考题解析

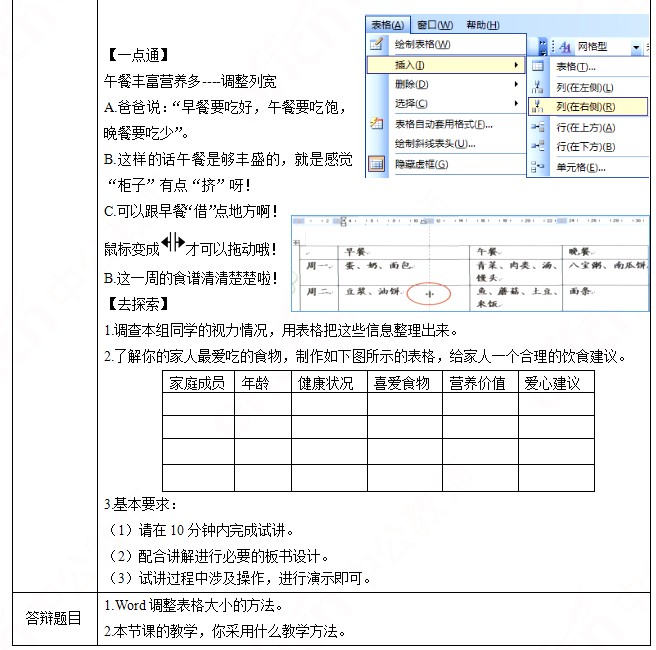

【教学过程】

(一)情景导入

【教师提问】同学们可以回忆一下自己在喝雪碧、可乐时是什么味道?

【学生回答】雪碧、可乐喝起来都是甜的。

【教师追问】同学们能说一说这是什么原因吗?

【学生回答】因为雪碧、可乐属于混合物,溶解了很多糖、香精等添加剂。

【教师引导】没错,同学们说的都很正确,在生活中像可乐,雪碧这样的液体有很多,那像这样的液体在化学中我们把它叫做溶液,溶液究竟是如何形成的?溶液世界里又有哪些奥秘呢?今天就让我们一起来学习溶液的形成,揭开溶液世界的神秘面纱。

(二)探究新知

1.溶解现象

【教师提问】将食盐放入水中会有怎么样的现象发生?

【学生实验】食盐溶水。题目来源于考生回忆

【教师提问】只有食盐这样吗?其他物质会不会?

【学生实验】利用高锰酸钾、蔗糖开始溶水实验。

【教师提问】将其他物质放入水中,发生了什么?

【学生回答】物质消失并进入了水中。

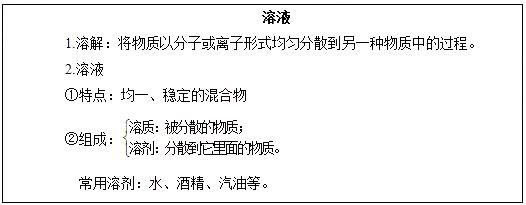

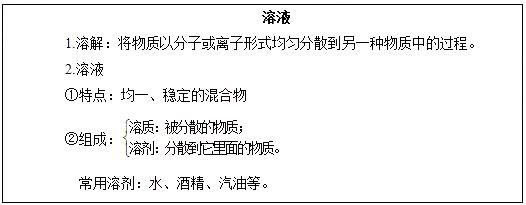

【教师讲解】我们把物质放入水中,物质消失并进入水中的这个过程称为物质的溶解。(板书书写)

【教师提问】物质溶解的本质是什么?(组织学生讨论,并参与讨论。)

【视频展示】播放溶解过程的动画,让学生更为直接的了解溶解过程。

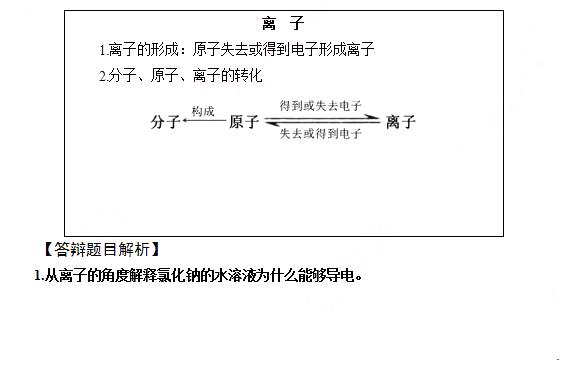

【合作探究】溶解过程:将物质放入水中,构成这些物质的离子(如食盐中的钠离子)或分子(如蔗糖中的蔗糖分子)不断向水里扩散,最终均匀的分散到水中。

【教师提问】溶解后形成的体系又会有什么特点呢?

2.溶液

【学生回答】溶解后形成的体系,放置一段时间不会发生明显变化。

【教师总结】我们把溶解后形成的均一、稳定的混合物叫做溶液。(板书书写)

【教师讲解】溶液由两部分构成:溶质和溶剂。被分散的物质叫做溶质,如食盐,分散到它里面的物质称为溶剂。(板书书写)

【教师提问】溶剂一定是水吗?

【学生实验】将碘放入酒精中。题目来源于考生回忆

【教师提问】将碘放入酒精中,有什么现象发生?

【学生回答】碘消失了,并且酒精由无色变成了红棕色。

【教师提问】这些现象说明了什么?

【学生回答】碘在酒精中发生了溶解,形成了溶液。

【教师讲解】在日常生活和科研工作中,水是最为常见的溶剂,有时我们还要使用到其他溶剂。所以,我们的溶剂不只是水,还有很多其他的溶剂,如酒精等。

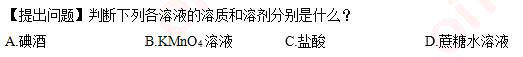

(三)巩固提升

(四)小结作业

【学生总结】引导学生总结出本节课所学习的主要内容。

【布置作业】课下通过家庭小实验探究溶质能否无限度的溶解在溶剂中。

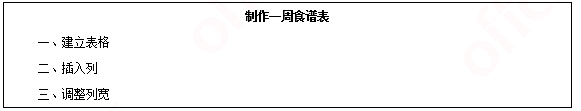

四、板书设计

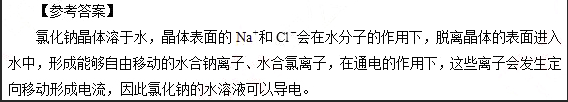

【答辩题目解析】

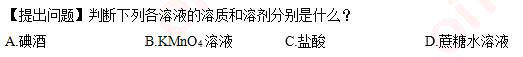

1.用汽油或加了洗涤剂的水都能除去衣服上的油污,二者的原理相同吗?

2.结合本节课说一说在教学过程中“小组讨论”应该注意什么?题目来源于考生回忆