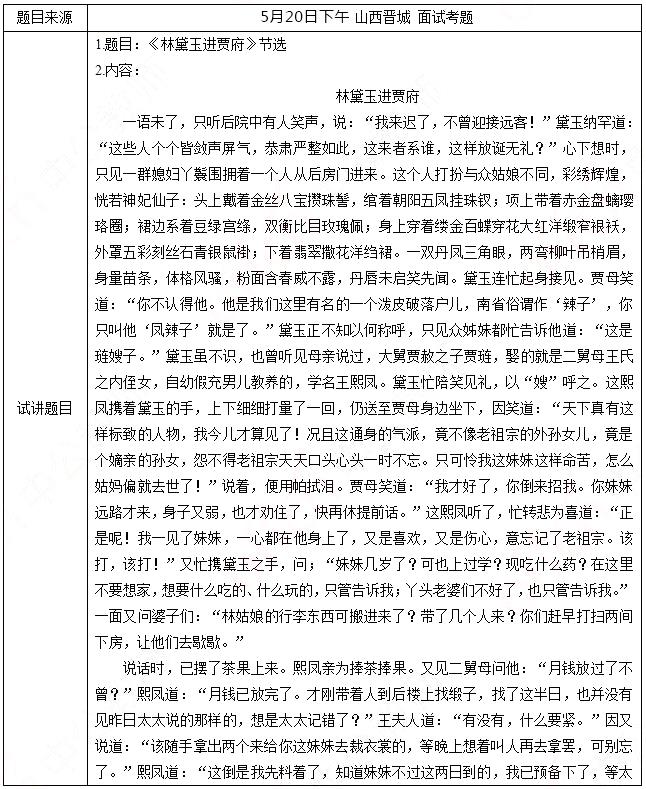

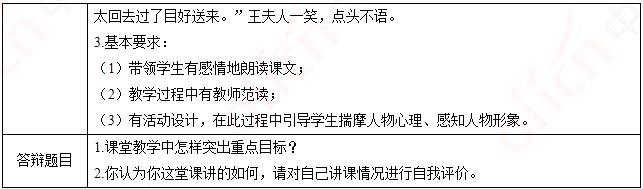

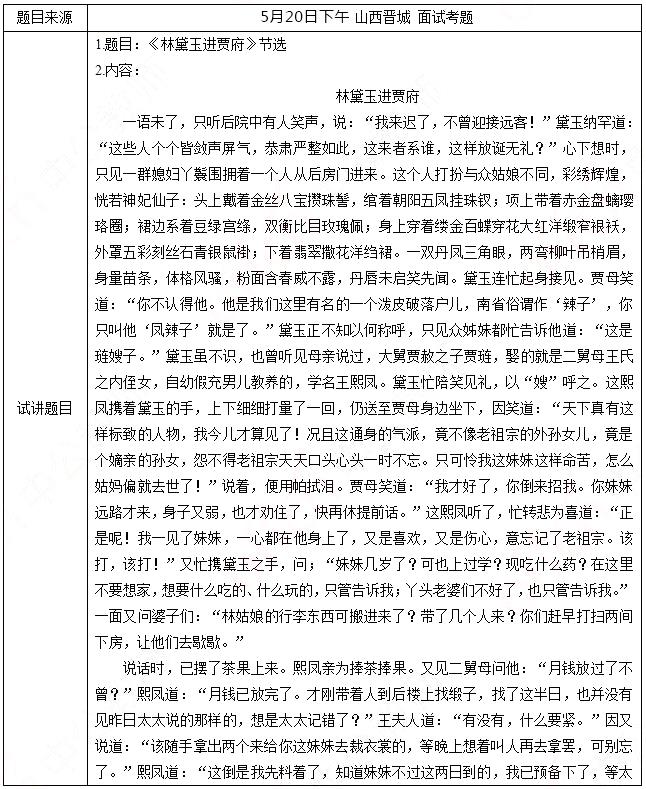

二、考题解析

【教学过程】

(一)视频导入

播放电视剧片段《林黛玉进贾府》。题目来源于考生回忆

教师请学生欣赏视频,然后说说对其中人物林黛玉和王熙凤的印象。试着用一些词语去概括出来。

教师总结过渡:“同学们,刚才大家是通过观看改编的电视剧,用自己的话说出了对林黛玉和王熙凤的印象。那么原著中作者是怎么描写当时的情景的呢?让我们一起走入课文片段《林黛玉进贾府》。”板书课题。

(二)通读课文,整体感知

1.学生通读全文,然后由教师范读课文,帮助学生纠正字音和断句。同时将学生带入课文描写情境;

2.学生自由朗读课文,注意字音和断句。

3.教师请学生找出文中出现了几位人物,重点写了谁。学生容易回答出重点写了王熙凤。

过渡语:“既然重点写了王熙凤,就让我们来看看她是怎样出场的,出场后又是怎样表现的?”

(三)精读课文,体会人物形象

1.将学生分成四人一组,去找出描写王熙凤的语句,并讨论其表现出的人物的什么特征。讨论结束后,每组由小组代表发言。教师引导和补充。题目来源于考生回忆

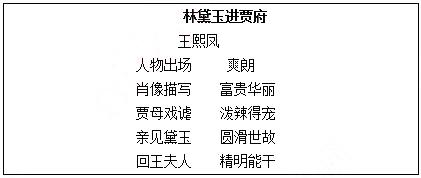

2.根据学生汇报结果,教师加以讲解。比如

第一组,出场描写——未见其人,先闻其声。“我来迟了,不曾迎接远客。”表明其出场很隆重,且身份地位很重要。

第二组,肖像描写:服饰“头上戴着……下着翡翠撒花洋裙。”衣着尊贵华丽,表明其生活奢侈,爱慕浮华。外貌“一双丹凤三角眼,两弯柳叶吊梢眉”,表现她外表美艳,也能看出很机敏精明。

第三组,被贾母戏谑。“凤辣子”采用侧面描写的方法,表现出王熙凤在贾母面前的得宠和四面逢源。

第四组,与林黛玉对话。采用动作和语言描写,“天下真有这样标致的人物……”

“因笑道……”表现出王熙凤的八面玲珑、逢场作戏和善于察言观色。

第五组,与王夫人对话。发月钱,选料子,做衣服。表现其精明能干,考虑周全,随机应变。

(四)再读课文,体会情感

1.请学生在组内进行分角色朗读,注意读出每个人物的语气。

2.说一说自己是否喜欢王熙凤这个人物并说明各自的理由。

(五)迁移拓展

请几个小组来扮演文章片段的故事。

(六)作业小结

阅读红楼梦其他段落,找找还有故事能表现王熙凤的性格特征。

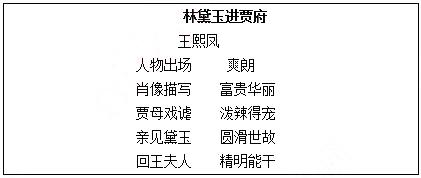

【板书设计】

【答辩题目解析】

1.课堂教学中怎样突出重点目标?

2.你认为你这堂课讲的如何,请对自己讲课情况进行自我评价。