错

对

第1题:

在食品分析中玻璃烧杯常用于配制溶液,加热反应容器等,下列关于烧杯的使用,操作正确的是( )。

A.所盛反应液体超过烧杯容量的2/3

B.加热煮沸水的烧杯立即放在冰水中冷却

C.用烧杯做量器来配制标准溶液

D.加热时把烧杯放在石棉网上加热

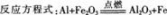

第2题:

第3题:

盛水的烧杯里有一只盛水的试管,加热烧杯使水沸腾。继续加热,保持烧杯中水始终沸腾,试管中的水:

A.不会沸腾

B.可以沸腾

C.用急火加热时,才能沸腾

D.烧杯里液体的液面超过试管液体液面时才可以沸腾

第4题:

第5题:

第6题:

实验室用的烧杯、烧瓶、试管可加热。

此题为判断题(对,错)。

第7题:

第8题:

下列实验操作正确的是( )。

A.将浓H2SO4慢慢的倒入盛有水的量筒里稀释

B.把烧杯直接用酒精灯加热

C.过滤时漏斗里的液体要低于滤纸边缘

D.将胶头滴管伸进试管里滴加液体

第9题:

第10题: