第1题:

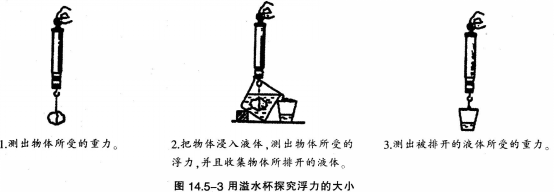

| 韦聪同学为了探究浮力的大小跟什么因素有关,他做了如图所示的实验.

(1)从图①②③可以得出:浮力的大小与______有关. (2)图⑤中物体受到的浮力大小为______N. (3)浮力的大小是否与液体密度有关呢?请你在韦聪同学实验的基础上补充实验,叙述你的做法和得到的结论. 做法:______; 结论:______. |

| (1)图①是测量物体的重力,图②显示,当把物体浸入水中时,示数在减小,图③进一步显示,物体排开的水越多,示数越小,表明受到的浮力越大.由此得出浮力的大小与浸在水中的物体排开水的体积的关系; (2)比较图①④可以看出,当物体完全浸没时它受到的浮力为4N-3N=1N,图⑤中与图④中物体排开了相同的水,因此浮力不再变小.示数减小那是因为物体受到了杯底支持力的缘故; (3)要想探究浮力的大小是否与液体密度有关,就得改变液体的密度,可考虑向水中加相食盐,或换不同的液体来进行比较.探究的结果是物体所受浮力大小还与液体的密度有关. 故答案为:(1)浸在水中的物体排开水的体积;(2)1; (3)在③或④图的基础上,向水中加入食盐(或换另一种密度不同的液体),读出水加盐(或换液体)前后弹簧测力计示数的大小,计算并比较浮力的大小. 物体所受浮力大小还与液体的密度有关. |

第2题:

请结合自身的教育实践经验和教学实例,谈谈你对教学过程基本规律的理解。

第3题:

请结合选文,联系生活实际,谈谈你对自卑的理解。

第4题:

第5题:

第6题:

第7题:

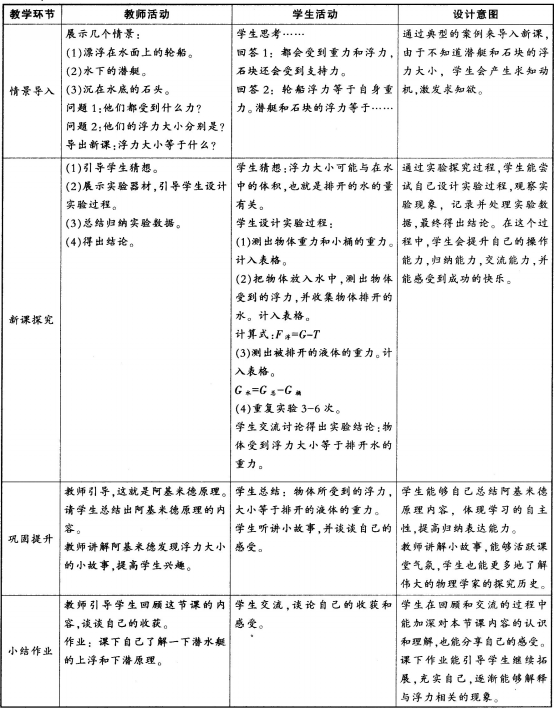

| 国本中学探究活动小组的同学在探究影响浮力大小的因素过程中,同学们经过讨论作出如下猜想: 猜想A:浮力大小可能与物体的密度有关; 猜想B:浮力大小可能与物体的重力有关; 猜想C:浮力大小可能与物体排开液体的体积有关; 猜想D:浮力大小可能与液体的密度有关. 大家分别对各项进行探究.

(1)小华认为先探究猜想C最方便,为此他选取了一个重为7.8N的铁块放入水中,进行了如图所示的七步操作,并记录了相关数据,如下表所示.

(2)图2正确反映弹簧测力计的示数F与物体排开液体的体积V排关系的图象是______ (3)生活中有很多现象都可以成为猜想D成立的事实依据,请举出两例: ①______;②______. (4)小华为探究猜想A进行了如下实验:将重为7.8N的铜块挂在弹簧测力计下,浸没于水中,记录弹簧测力计的示数F8,并与小华的步骤⑥进行比较,但小群对他的此项实验操作提出了质疑,理由是______. |

| (1)由表格数据知,物体排开水的体积越大,弹簧测力计示数越小,说明物体受到的浮力越大,所以得到的结论是:在液体密度一定时,物体排开液体的体积越大,物体受到的浮力越大. (2)液体密度一定时,物体排开液体的体积越大,浮力越大,弹簧测力计示数越小;当物体完全浸没在水中时,物体排开水的体积不变,浮力不变,弹簧测力计示数不变. A、物体排开液体的体积不断增大,浮力增大,弹簧测力计示数减小,当物体完全浸没在液体中,物体排开液体的体积不变,浮力不变,弹簧测力计示数不变.故A符合题意. B、物体排开液体的体积增大时,浮力增大,弹簧测力计示数减小,图象只是反映了弹簧测力计示数和物体排开液体体积的一部分,没有反映当物体完全浸没在液体中的情况,所以B不符合题意. C、物体排开液体的体积增大时,弹簧测力计示数反而增大,不符合题意. D、开始时弹簧测力计示数是0,不符合题意. 故选A. (3)生活中很多事例可以说明物体受到的浮力跟液体的密度有关,例如人在死海中是漂浮的;蜡漂浮在水中,但是在酒精是下沉的;铜块在水中是下沉的,却漂浮在水银面上.选择其中的两个即可. (4)探究浮力和物体排开液体体积关系时,一定要控制其它量不变,一定要改变物体排开液体的体积,观察浮力和物体排开液体体积的关系,此操作没有做好控制变量法. 故答案为: (1)在液体密度一定时,物体排开液体的体积越大,物体受到的浮力越大; (2)A; (3)①人在死海中漂着;②蜡在酒精中是下沉的,在水中是漂浮的; (4)两次实验物体排开液体的体积是相同的,没有改变物体排开液体的体积. |

第8题:

第9题:

第10题: