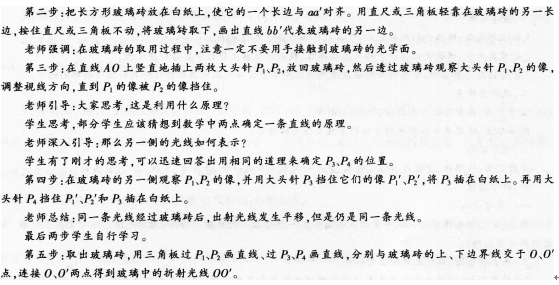

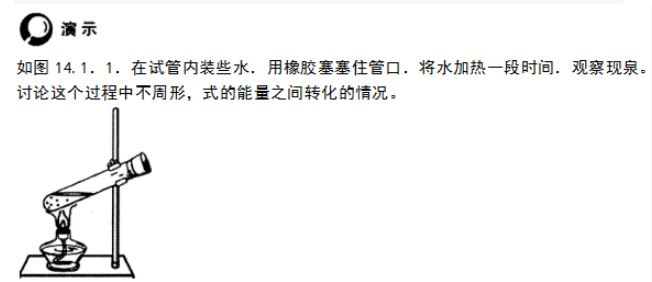

(1)光从真空射入某种介质发生折射时,入射角的正弦与折射角的正弦之比,叫作这种介质的绝对折射率,简称折射率,用符号n表示。 (2)教学设计如下:

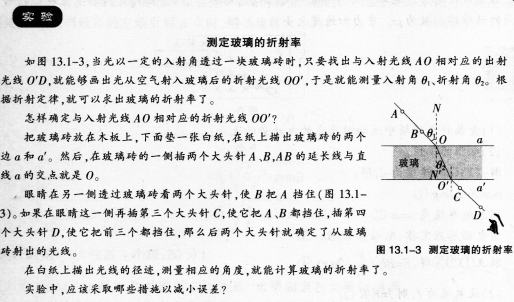

测定玻璃的折射率

一、教学目标

1.知识与技能:验证光的折射定律:掌握插针法测折射率的方法。

2.过程与方法:通过设计实验步骤及实验操作,提高问题解决能力和数据处理能力。

3.情感态度与价值观:培养对物理实验及物理理论学习的兴趣以及团体协作和共同面对困难的精神。

二、教学重难点

教学重点:测定两面平行的玻璃砖的折射率。

教学难点:测定玻璃折射率的方法的掌握与能力的培养。

三、教学准备

实验仪器:玻璃砖、量角器、白纸、铅笔、直尺一把或三角板一个、计算器、木板、图钉、大头针。

四、教学过程

(一)复习导入

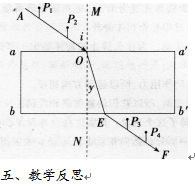

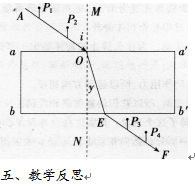

师:我们已经知道了当光以一定的入射角射入一块两面平行的玻璃砖后,出射光线的方向会发生平移,你能画出示意图吗

生:画出示意图,回忆光的折射的知识。

【设计意图】通过做出光的示意图让学生回顾光的折射基本定律,同时也为接下来在实验中画出实验原理图作铺垫。同时,学生画出示意图的过程中,能迅速进入到课堂状态。

(二)新课内容

1.实验方案设计

现在给定大家器材:两面平行的玻璃砖一块,大头针四枚,白纸一张,直尺一把或三角板一个,量角器一个。

请你设计一个实验方案,根据这个方案,画出光以一定入射角穿过玻璃砖时的传播路径。

老师引导:想一想,为了测出玻璃的折射率,应该测出哪些物理量

教师引导学生完成基本的实验方案设计:

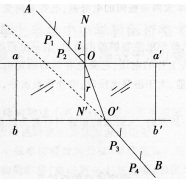

第一步:在白纸上画出一条直线aa’,代表两种介质的分界面,再画出一直线段A0代表入射光线;然后画出分界面上0点处的法线N0。

第六步:量出入射角和折射角。用折射定律计算玻璃的折射率。

第七步:改变入射角。重复第二至第七步,多测几组。

【设计意图】在老师引导和学生学习的过程中,完成实验方案的设计,同时通过老师层层深入的引导和总结,让学生深刻理解插针法的基本原理和操作方法。

2.实验操作环节

学生台上演示实验。

在演示者演示的过程中,其他学生发现问题并记录。

【设计意图】这个环节是本节课的重点,分组实验和演示实验,一是可以发现学生操作过程中的问题及共性的盲点。让学生真正进行实际操作,领会实验操作的严谨性及实验数据的合理性。

老师引导实验注意事项:

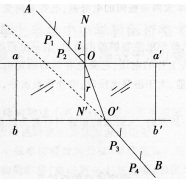

(1)入射角问题的确定:入射角太小,折射角将更小,测量误差更大;若入射角i过大,则由大头针P1、P2射入玻璃中的光线量减少,即反射光增强,折射光减弱,且色散较严重,由玻璃砖对面看大头针的虚像将暗淡,模糊并且变粗,不利于瞄准插大头针P3、P4。因此画入射光线A0时要使入射角i适中,入射角i应在15°~75°范围内取值。

(2)P1与P2间距太小:不容易确定光路。

掌握了基本实验步骤及操作注意事项后,学生分组实验,记录实验数据。

实验数据的处理见下表:

3.数据操作环节

老师引导学生,在之前有过数据处理的经验上,利用图像,删去无效数值,得到较为准确的折射率数据。

4.交流讨论

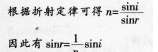

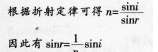

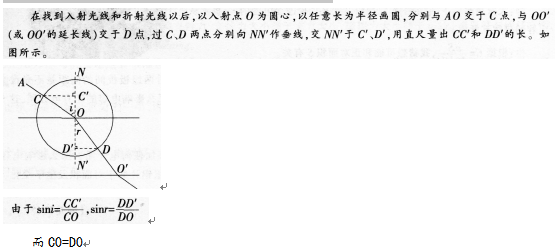

老师引导:本实验要求求出入射角和折射角的正弦值,那么我们手头并没有量角器又如何来求正弦值呢

现在请大家思考有没有不用量角器就能达到实验目的的方法。

学生思考后演示.利用数学三角函数可以求出。

老师引导注意事项:强调圆要适当地画大一点以减小误差,并告诉大家一定注意,要计算的是入射角的正弦值和折射角的正弦值,所以,要注意找准圆与入射光线和折射光线的交点,切忌不要找成出射光线与圆的焦点。

【设计意图】这个环节有针对性,对本节课有巩固作用,另外让学生知道插针法适用于多样性的玻璃体结构的光学仪器,并不仅限于课本中的玻璃砖,让学生开阔视野。同时,改进实验方案,让学生具有设计实验、解决问题的能力。

(三)小结作业

总结回顾分享:学生分享实验过程及成果。

教师总结:现代的科学研究是众多人共同完成的工作。大家一起分析问题、制定考案、分工研究,最后汇集成果,共享成果。没有分工合作,是难以在短时间内完成大的研究任务的。

【设计意图】通过最后的总结回顾,让学生体会分工合作的乐趣,培养团体协作和共同面对困难的精神,激发学生对物理实验及物理理论学习的兴趣。

作业:大家可以进一步思考有无其他方式测定玻璃的折射率。

四、板书设计