减少居民对商品的需求

增加社会总供给

扩大居民对商品的需求

降低银行存贷款利率

第1题:

自1998年起,我国进入通货紧缩。在1998年至2002年8月间,居民消费价格同期化指数上涨率有50个月低于1%,有31个月是负增长。仅就2002年情况看,居民消费价格指数1~6月下降0.8%,生产资料价格指数1~6月下降47%。

结合本章有关货币的知识,试分析我国曾出现的通货紧缩这一经济现象。

第2题:

我国价格统计体系的核心内容是居民消费价格指数、商品零售价格指数、农业生产资料价格指数、工业品价格指数、固定资产投资价格指数和房地产价格指数等6大价格指数。

此题为判断题(对,错)。

第3题:

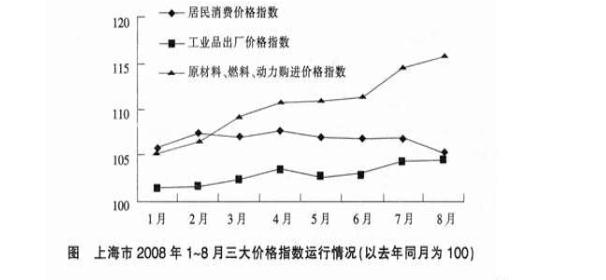

根据图表判断,下列有关2008年1~8月三大价格指数运行情况的说法中.错误的是( )。

A.与去年同期相比,居民消费价格指数月累计涨幅一直在6.7~7.1区间内运行

B.工业品出厂价格指数基本保持上涨趋势,并逐渐逼近居民消费价格指数

C.工业品出厂价格指数和原材料、燃料、动力购进价格指数总体上呈加快上涨态势

D.原材料、燃料、动力购进价格指数始终高于居民消费价格指数

25.【答案】D。解析∶2008年1月和2月原材料、燃料、动力购进价格指数低于居民消费价格指数,D项说法错误。

第4题:

第5题:

第6题:

下列关于消费价格指数的说法正确的是( )。

A.通货膨胀率与居民消费价格指数同方向变动

B.居民消费价格指数上涨,货币购买力下降

C.居民消费价格指数下降,货币购买力下降

D.消费价格指数的提高意味着实际工资的减少

第7题:

第8题:

近两年来,随着国际市场能源资源性产品价格的持续大幅上涨,制造业的生产成本不断抬高,使得国际市场竞争激烈的各类制成品价格也开始逐步上升,价格上涨开始从上游向下游传递。与此同时,国际商品市场价格上涨也开始向各国国内传递,特别是能源和农产品价格大幅上涨对各国消费价格指数逐步产生明显的上升推动作用。

这段文字的强调是( )

A、国际商品市场价格上涨开始向各国国内传递

B、价格上涨开始从制造业上游向下游传递

C、制造业的生产成本对各国消费价格指数的影响

D、国际市场能源资源性产品价格对国内消费价格的影响

文段内容从国际市场能源货源性产品价格的待续大幅上涨,到国际商品市场价格上涨,再引起各国消费价格指数逐步产生明显的上升,D是题干中明显要说明的问题。

第9题:

第10题: