比平面镜大的物体,不能在镜中成完整的像

平面镜所成的像一定是虚像

在平面镜后面的物体,会遮挡平面镜成像

平面镜成的像可能是虚像,也可能是实像

第1题:

“鉴笠,景一小而易,一大而正,说在中之外”是指哪个光学原理?( )

A.平面镜成像

B.光的折射

C.凹面镜成像

D.凸面镜成像

第2题:

第3题:

A、“平面镜”贴图用于一系列共面的面,把面正确它的反射,与实际镜子一模一样

B、使用“多维/子”材质,可以将<平面镜>贴图应用于没有共面的不同面上

C、“平面镜”贴图不能产生动画效果

D、可以根据面的ID号应用“平面镜”效果

第4题:

第5题:

第6题:

A、像与物大小相等

B、像与物到镜面的距离相等

C、像与物上下相反

第7题:

第8题:

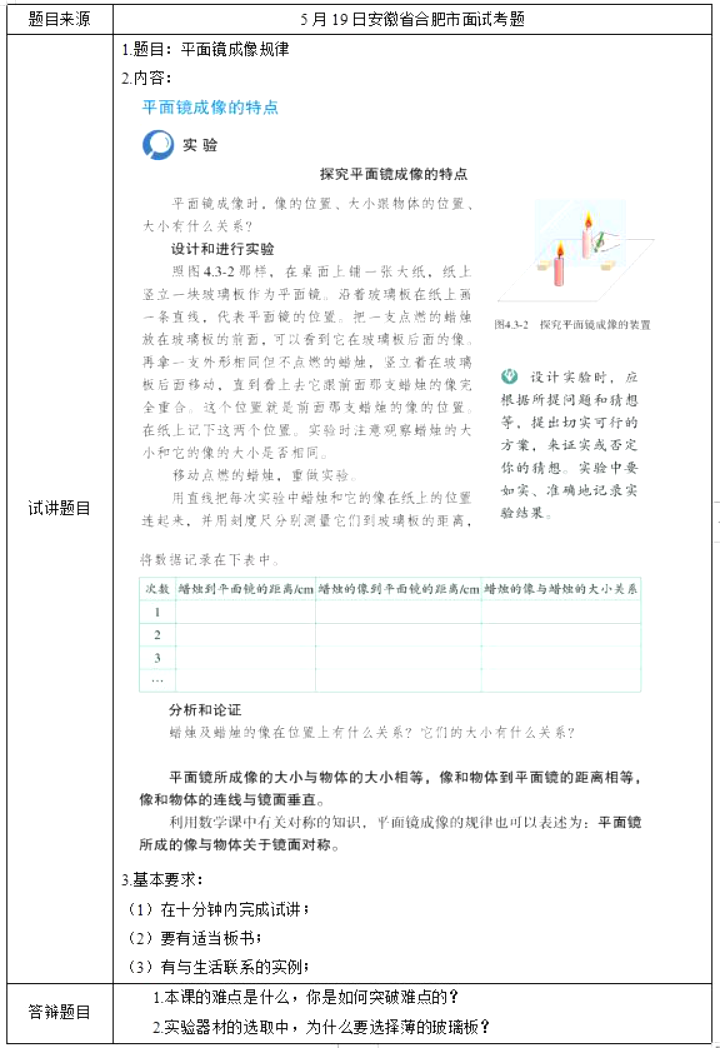

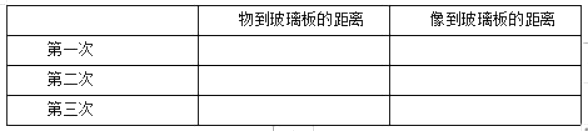

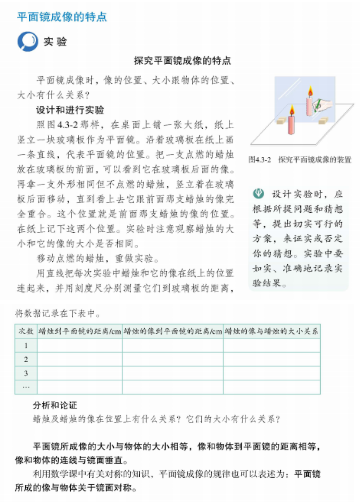

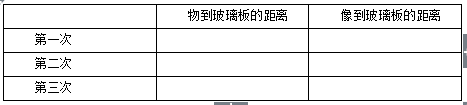

小明利用平板玻璃、两段完全相同的蜡烛等器材探究平面镜成像的特点.

(1)选用玻璃板的目的是_________________________。

第9题:

第10题:

我们平常的照相机照相,其原理是()