【参考设计】

教学设计《欧洲民间音乐》

【教学目标】

1.情感、态度与价值观:通过文化与音乐结合讲述的方式,开阔视野。感受到欧洲民间音乐文化的丰富多样性,学会尊重多元文化。

2.过程与方法:感受、体验欧洲民间音乐的风格特征,初步感知欧洲民间音乐与欧洲艺术音乐的联系。

3.知识与技能:初步了解欧洲民间音乐的概况,认识并感受风笛、排箫及“欧亚唱法”民歌的音乐特点。对欧洲民间音乐与欧洲艺术音乐的关系进行简单探究。

【教学重难点】

教学重点:

欧洲民间音乐的风格特征。

教学难点:

探究欧洲民间音乐与欧洲艺术音乐的关系。

【教学用具】

音响、多媒体辅助教学(课件)、钢琴。

【教学过程】

一、情景导入

聆听两个音乐片段,然后回答问题:

1.播放美国电影《勇敢的心》感受爱尔兰风笛曲的音乐片段。

问题思考:风笛在音色上有什么特点?

2.播放《优雅》音乐片段。

问题思考:这个音乐片段是由什么乐器演奏的?对比《勇敢的心》爱尔兰风笛曲在音色上有什么不同点?

二、新课教授

(一)风笛音乐

1.欣赏配有苏格兰风光画面的风笛曲。然后提问:乐器的音色有何特点?分小组讨论(高亢的、尖锐的);音乐表达了怎样的情绪?(奔放热情,气势宏伟)

2.介绍风笛的构造。

3.分析风笛作品《优雅》

(1)看谱例,哼唱旋律,同时用手划拍子,注意弱起小节,提示学生模仿风笛的音色演唱旋律,音乐欣赏完了,问:音乐的线条是怎样的?是连绵起伏的。

(2)教师小结:这是一首多声部的音乐,主题旋律在高声部,低声部的持续音作为伴奏,就像连绵不断的群山。观看视频演绎的《奇异恩典》欣赏现场演奏的风笛曲,加深对风笛音乐的印象。

4.拓展:

继续欣赏一段音乐,同样是由风笛演奏的。跟苏格兰风笛的区别?(视频)

(1)欣赏:电影《泰坦尼克号》主题歌《My heart wi11 go on》(风笛演奏)。爱尔兰风笛悠远、宁静的音色,渲染的是一种什么样的音乐情绪?教师小结:浪漫的、深情的、怀念的情绪。它是由什么乐器演奏的?——是爱尔兰风笛。

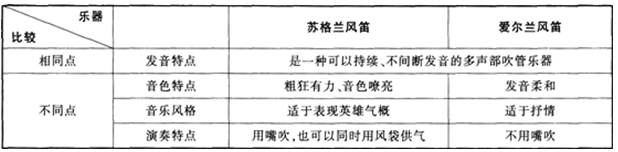

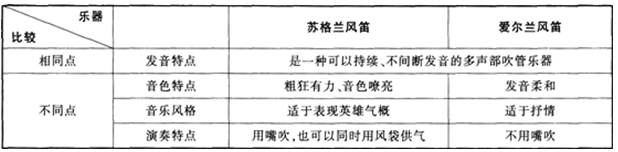

(2)那么爱尔兰风笛和刚才我们欣赏的苏格兰风笛有什么区别?

(二)罗马尼亚排箫

1.听一下它的音色——(音频)。

2.请同学们说一下它的演奏方式和音色特点——吹管乐器,音色圆润柔美,抒情,略带气息。

3.介绍排箫:图片展示,构造,风格,简要介绍中国的排箫。

4.赏析罗马尼亚排箫曲《森林的多依那和妇女的舞蹈》:分为a,b两段对比来听。

A.播放课件音乐。①提问:第一乐段描绘什么样的音乐形象?②讲解:树林里的小鸟欢快的啁啾呜叫。(欣赏第二乐段)

B.描写妇女们欢快的舞蹈。播放课件、音乐。让优美欢快的音乐引导学生感受人群欢快舞蹈的艺术形象。聆听音乐。欣赏、想象小鸟的呜叫和人们欢乐的舞蹈。

(三)欧洲多彩的民歌

1.关于欧洲声乐的唱法,还有大家比较熟悉的享誉全球的——美声唱法。提起美声唱法,大家脑海里是否会浮现出这样的音色——三大男高音之一的帕瓦罗蒂演唱的《今夜无人入睡》。

(视频)这种唱法的音色是怎样的?厚实、宽广、响亮的。这种起源于意大利的唱法被公认为良好的歌唱或者歌唱的典范,因为他比较注重的是科学的发声方法。

2.欣赏保加利亚女声重唱《鸟儿在歌唱》。

问:这首歌曲的音色有什么特点?它与我们平时听到的歌曲感觉一样吗?

分组进行讨论.这首保加利亚女声重唱在音色上有什么特点?音色自然、朴实。就像我国的歌手阿宝那种原生态唱法.甩开嗓子就唱。

教师小结:我们把这种唱法叫作——欧亚唱法,也可以想象为欧洲的原生态唱法。

3.介绍约德尔唱法:那么在欧洲的民间,还盛行另外一种唱法。这种唱法流行于阿尔卑斯山区.牧人们用来召唤他们的牛群、羊群时演唱歌曲的唱法。这种唱法非常鲜明的特点是:用真假声迅速地交替演唱。并采用一些无意义的字音来演唱。例如“噢”“咿”等等。(播放约德尔唱法的视频片段)学唱第一部分“高高的山顶有个牧人睐依欧得,唻依欧得,睐依欧”。

三、小结与作业

教师概括欧洲民间音乐与欧洲艺术音乐的联系。这节课通过对风笛、排箫及歌声《民间歌唱》的研究学习,让我们对欧洲的民间音乐有了初步的感受和体验。西洋音乐的高度发展和广泛传播.给世界音乐以巨大的影响。然而,大师们的创作离不开民族民间素材,民间音乐是音乐家们创作的源泉,而一些专业作曲家创作的通俗性乐曲又经常由民间歌手和民间乐队表演。因此.欧洲的民间音乐与艺术家创作的艺术作品有着密切的联系。请同学们收集一些欧洲民间音乐的相关资料,分析一下欧洲的艺术音乐(音乐家创作的音乐)与欧洲的民间音乐之间有什么联系?试举例说明。

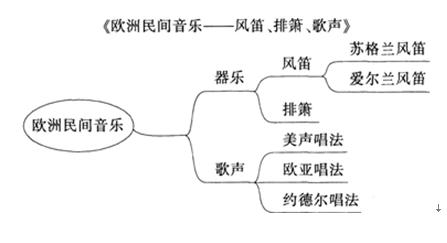

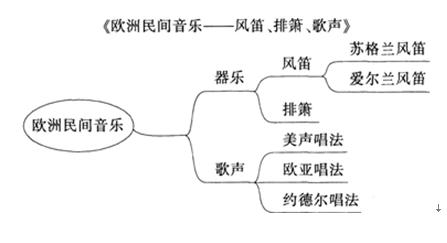

四、板书设计