(1)教学目标

通过直观感知一观察一操作确认的认识方法理解并掌握直线与平面平行的判定定理,掌握直线与平面平行的画法并能准确使用数学符号语言、文字语言表述判定定理。培养学生观察、探究、发现的能力和空间想象能力、逻辑思维能力。让学生在观察、探究、发现中学习,在自主合作、交流中学习,体验学习的乐趣,增强自信心.树立积极的学习态度,提高学习的自我效能感。

(2)教学重点与难点

重点是判定定理的引入与理解,难点是判定定理的应用及立体空间感、空间观念的形成与逻辑思维能力的培养。

(3)教学过程设计

①知识准备、新课引入

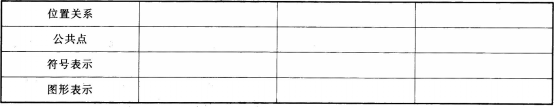

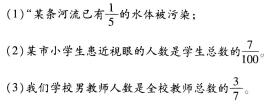

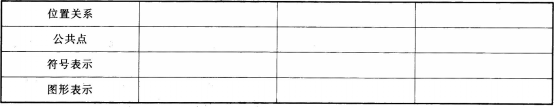

提问1:根据公共点的情况,空间中直线a和平面有哪几种位置关系 并完成下表:(多媒体幻灯片演示)

我们把直线与平面相交或平行的位置关系统称为直线在平面外,用符号表示为A。

提问2:根据直线与平面平行的定义(没有公共点)来判定直线与平面平行,你认为方便吗 谈谈你的看法,并指出是否有别的判定途径。

(设计意图:通过提问,学生复习并归纳空间直线与平面位置关系而引入本节课题,并为探寻直线与平面平行判定定理做好准备。)

②判定定理的探求过程

1)直观感知

提问:根据同学们日常生活的观察,你们能感知到并举出直线与平面平行的具体事例吗 生1:日光灯与天花板,树立的电线杆与墙面。

生2:门转动到离开门框的任何位置时,门的边缘线始终与门框所在的平面平行(由学生到教室门前作演示),然后教师用多媒体动画演示。

2)动手实践

教师取出预先准备好的直角梯形泡沫板演示:当把互相平行的一边放在讲台桌面上并转动,观察另一边与桌面的位置,给人以平行的感觉,而当把直角所在的腰放在桌面上并转动,观察另一边与桌面,给人的印象就不平行。又如老师直立讲台,则大家会感觉到老师与四周墙面平行,如老师向前或后倾斜则感觉老师与左、右墙面平行,如老师向左、右倾斜,则感觉老师与前、后墙面平行(老师也可用事先准备的木条放在讲台桌上作上述情形的演示)。

(设计意图:设置这样动手实践的情境,是为了让学生更清楚地看到线面平行与否的关键因素是什么,使学生学在情境中,思在情理中,感悟在内心中,学自己身边的数学,领悟空间观念与空间图形性质。)

3)探究思考

上述演示的直线与平面位置关系为何有如此的不同 关键是什么因素起了作用呢 通过观察感知发现直线与平面平行,关键是三个要素:第一,平面外一条线;第二,平面内一条直线;第三,这两条直线平行。如果平面外的直线α与平面内的一条直线b平行,那么直线α与平面平行吗

4)归纳确认:(多媒体幻灯片演示)

直线和平面平行的判定定理:平面外的一条直线与平面内的一条直线平行,则该直线和这个平面平行。简单概括:(内外)线线平行线面平行

作用:判定或证明线面平行。

关键:在平面内找(或作)出一条直线与面外的直线平行。

思想:空间问题转化为平面问题

③定理运用,问题探究(多媒体幻灯片演示)

判断下列命题的真假 说明理由:

1)如果一条直线不在平面内,则这条直线就与平面平行。()

2)过直线外一点可以作无数个平面与这条直线平行。()

3)一直线上有二个点到平面的距离相等,则这条直线与平面平行。()

设a、b是二异面直线,则过a、b外一点P且与a、b都平行的平面存在吗 若存在请画出平面,不存在说明理由

先由学生讨论交流,教师提问,然后教师总结,并用准备好的羊毛针、铁线、泡沫板等演示平面的形成过程,最后借多媒体展示作图的动画过程。

(设计意图:这是一道动手操作的问题,不仅是为了加深对定理的认识,更重要的是培养学生空间感与思维的严谨性。)

④总结

先由学生口头总结,然后教师归纳总结(由多媒体幻灯片展示):

1)线面平行的判定定理:平面外的一条直线与平面内的一条直线平行,则该直线与这个平面平行。

2)定理的符号表示:

简述:(内外)线线平行则线面平行。

3)定理运用的关键是找(作)面内的线与面外的线平行,途径有:取中点利用平行四边形或三角形中位线性质等。