高中地理《地理要素间进行着物质与能量的交换》

一、考题回顾

题目来源1月6日 上午 吉林省白城市 面试考题

试讲题目1.题目:地理要素间进行着物质与能量的交换

2.内容:

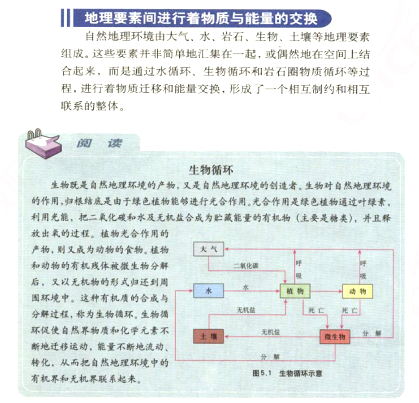

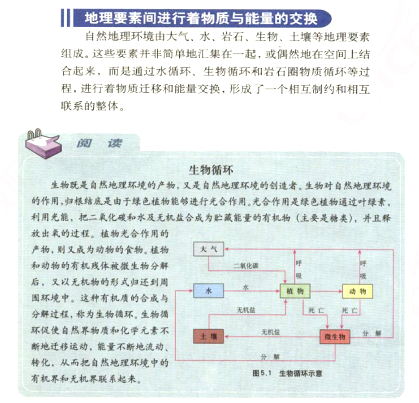

?

自然地理环境作为一个系统,除了具有每个地理要素的独特功能外,还具有各要素相互作用产生的一些新功能,如生产功能、平衡功能等。生产功能是指自然地理环境具有合成有机物的能力。生产功能主要依赖于光合作用。在光合作用过程中,植物提供叶绿素,大气提供热量和二氧化碳,土壤及水圈、岩石圈提供水分及无机盐。光合作用通过物质和能量的交换,将生物、大气、水、土壤、岩石等地理要素统一在一起,在一定的条件下,生产出有机物。由此可见,生产功能是自然环境的整体功能而非单个地理要素的功能。平衡功能是指各自然地理要素通过物质和能量交换,使自然地理要素的性质保持稳定的能力。例如,大气本身不具有减缓二氧化碳增加的功能,但是,在自然地理环境中,通过各地理要素的相互作用,却能消除部分新增的二氧化碳。例如,在海洋生物作用下,大气中的二氧化碳和海水中溶解的钙,加速形成碳酸钙沉淀。可见自然地理环境拥有各地理要素本身不具备的平衡功能。

3.基本要求:

(1)请在10分钟之内完成试讲内容;

(2)教学中要有适当的提问环节,问题的设置要有启发性;

(3)引导学生理解地理要素间在不断进行物质和能量交换。

答辩题目1.简述自然地理环境的整体性的表现。

2.简述情境创设法的好处。

二、考题解析

【教学过程】

环节一:导入新课

课前播放录像《大连自然风光》,并提问:在录像中看到了些什么?有哪些景观?学生回答后,教师总结:自然地理环境就是由上面录像中的各种地理要素组成的。从而引出课题:自然地理环境的整体性。

环节二:新课讲授

1.地理要素间进行着物质与能量的交换

让学生阅读教材P92材料“生物循环”,思考生物循环的概念、一般过程及在自然地理环境中的作用。

【学生回答】生物通过光合作用将二氧化碳和水及无机盐合成为贮藏能量的有机物(主要是糖类),并且释放出氧,同时光合作用合成的有机物又成为动物的食物。植物和动物的有机残体被微生物分解后,又以无机物的形式归还到周围环境中。这种有机质的合成与分解过程,称为“生物循环”。

【教师总结】生物循环促使自然界物质和化学元素不断地迁移运动,能量不断地流动、转化,从而把自然地理环境中的有机界和无机界联系起来。

【过渡】生物在自然地理环境中起着非常重要的作用,那么,生物在自然地理环境形成与演化中的到底发挥着哪些作用呢?让同学们阅读教材P92-93案例1对其作出回答。

【学生回答】(1)现今地球大气组成,是生物生命活动参与的结果。

(2)生物生命活动在一定程度上制约陆地水的化学成分。

(3)加快了岩石的风化,促成了土壤的形成。

(4)生物多次对自然地理环境中的物质进行加工。使地球面貌发生了根本的变化,从而形成了适宜人类生存的自然地理环境。

2.生物在自然地理环境形成与演化中的作用

【活动】学生读图5.2,回答下列问题:

(1)图中有哪几种地理要素?

(2)水在各要素间是如何转换的?

(3)太阳能在各要素间是如何传递的?

学生讨论回答。

【教师讲解】(1)图中的地理环境要素有大气、水、岩石、生物和土壤。

(2)大气降水使土壤、水圈和生物不断获得水分的补给。水面的蒸发、土壤表面的蒸发和植物的蒸腾作用使水又以水汽的形式再进入大气。

(3)植物通过光合作用把太阳光能固定下来,动物直接或间接以植物为食,动植物死亡后,遗体被微生物分解,能量又被最终放散到环境中去。

环节三:巩固提高

让学生阅读教材思考:地理要素间相互作用可以产生哪些新功能?

【学生回答】(1)生产功能(生产功能是指自然地理环境具有合成有机物的能力)。

(2)平衡功能(各自然地理要素通过物质和能量交换,使自然地理要素的性质保持稳定的能力)。

【教师讲解】生产功能主要依赖于光合作用。在光合作用过程中,植物提供叶绿素,大气提供热量和二氧化碳,土壤及水圈、岩石圈提供水分及无机盐。光合作用通过物质和能量的交换,将生物、大气、水、土壤、岩石等地理要素统一在一起,在一定的条件下,生产出有机物。由此可见,生产功能是自然环境的整体功能而非单个地理要素的功能。大气本身不具有减缓二氧化碳增加的功能,但是,在自然地理环境中,通过各地理要素的相互作用,却能消除部分新增的二氧化碳的能力,既为自然地理环境的平衡功能。

环节四:小结作业

带领学生回顾本节课所学知识,课后完成地理填充图册。

【板书设计】

自然地理环境的整体性

一、地理要素间进行物质能量交换

二、地理要素间相互作用产生新功能

【答辩题目解析】

1.简述自然地理环境的整体性的表现。

2.简述情境创设法的好处。