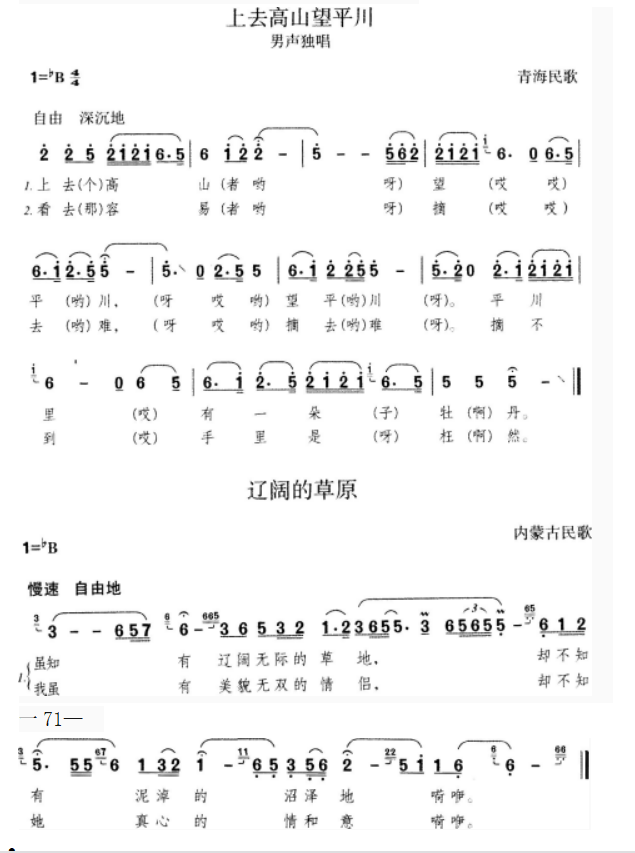

《上去高山望平川》是()

第1题:

第2题:

第3题:

第4题:

请听下面这首怀念大陆故乡的“古体诗”的片断:“葬我于高山上兮,望我故乡。故乡不可见兮,永不能忘。葬我于高山上兮,望我大陆,大陆不可见兮,只有痛哭。”“天苍苍,野茫茫,山之止,有国殇。”请问这首诗的作者是谁?()

第5题:

第6题:

第7题:

第8题:

第9题:

民歌是人类文化中最宝贵的组成部分,它源于人民的生活,反映着人民的生活。下列关于民歌的说法,正确的是() ①不同民族、不同地方的民歌具有不同的民族风格或地方风格。但是,有些民族的分布地域较广,其民族风格会与所在地区的地方风格相互交融。 ②民歌的创作和演唱以即兴性为基本特征。 ③花儿是流行在陕西、甘肃、宁夏一带的山歌。 ④信天游多采用假声或真假声结合的方式唱。 ⑤《上去高山望平川》旋律高亢悠扬,开阔起伏,舒展自由,是一首长调歌曲。 ⑥藏族音乐可分为民间音乐、宗教音乐和宫廷音乐三大类。

第10题:

《上去高山望平川》是()民歌。