某同学在图书馆借了一本书,据说这本书的作者是一位盲诗人,书中有很多神话和历史传说,它是欧洲最著名的长篇文学作品之一。该书应该是()

第1题:

图书馆同一本书藏有多册,规定同一本书一个读者一次只能借一册,但同一本书允许一个读者多次借阅,读者借书的关系为:借阅(读者号,书号,书名,借期,还期), 则该关系模式的主码是( )。

A. 读者号 B. 书号 C. 读者号+书号+借期 D. 读者号+书号

第2题:

第3题:

A、20%

B、30%

C、40%

D、50%

第4题:

下面四句话中哪一句说法正确()

第5题:

燕山校区的小明去明水校区玩时在明书馆借了一本书,他能在燕山馆将此书归还。

第6题:

甲、乙、丙、丁各借一本小说,约定读完后交换,这4本书的厚度和他们的阅读速度都差不多,因此4人总是同时换书,经数次交换后,4人都读完这4本书。现已知: (1)甲最后读的书是乙读的第二本书; (2)乙最后读的是丁读的第一本书; (3)丙读的第二本书是甲读的第一本书。 根据以上情况,甲第三次读的书是谁最先读的?( ) A.乙 B.丙 C.丁 D.无法确定

第7题:

第8题:

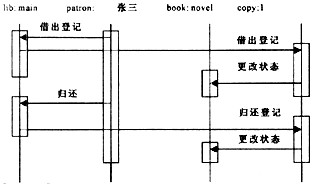

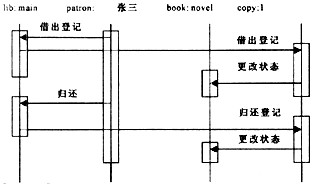

张三到图书馆借阅一本书,两个月后,他把这本逾期的书返还给图书馆。画出这个场景的时序图。

第9题:

在中国图书馆分类法中,一本书只能有一个分类号。

第10题:

《带一本书去巴黎》和《西班牙旅游笔记》的作者是()。