众鸟高飞尽,孤云独去闲.相看两不厌,只有敬亭山.——运用了拟人手法,表达了诗人爱山的深厚情感

试问闲愁都几许?一川烟草,满城风絮,梅子黄时雨.——既是比喻又是排比,以景物喻愁思,烘托出闲愁之多

螟虫喧暮色,默思坐西林.听雨寒更尽,开门落叶多.——运用对比手法,以彻夜听雨反衬叶落之多

笔落惊风雨,诗成泣鬼神.——运用夸张手法,赞美诗人诗才出众

第1题:

要赏析

第2题:

第3题:

第4题:

下列诗作,赏析不正确的一项是()

第5题:

第6题:

根据文章,下列推断不正确的一项是:( )

第7题:

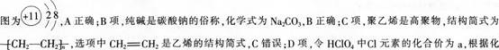

合价代数和为零规则:1+a+4×(-2)=0,解得a=7,即HClO4中氯元素的化合价为+7,D正确;故选C。

合价代数和为零规则:1+a+4×(-2)=0,解得a=7,即HClO4中氯元素的化合价为+7,D正确;故选C。第8题:

高适诗歌创作主要分为几类()。

A、反映自然风光的诗作。

B、反映他早年漂泊经历的诗作。

C、反映了民生疾苦的诗作。

D、反映边塞生活的诗作。

第9题:

下列作者和诗作对应无误的一项是()。

A刘因《上京即事》

B杨维祯《观梅有感》

C赵孟頫《岳鄂王墓》

D萨都刺《岐阳》

第10题:

下列诗作属于艾青的是()。