第1题:

在教学生求平行四边形面积时,教师讲授如下:连接AC,因为三角形ABC与三角形CDA的三边分别相等,所以,这两个三角形全等,三角形ABC的面积等于1/2底乘高,所以,平行四边形ABCD的面积等于底乘高,命题得到证明。然后,教师列举了很多不同大小的平行四边形,要求学生求出它们的面积,结果每个问题都正确解决了。下课前,教师又布置了十几个类似的问题作为家庭作业。

你认为这种教学有何弊端?( )

A.抑制学生学习的主动性、独立性

B.学生的思维和想象力被扼杀

C.导致学生学习的主体地位缺失

D.增强教师的教学能力

第2题:

A.双向联想

B.定向联想

C.接近联想

D.类比联想

第3题:

根据下列材料,请回答 44~45 题:

在教学生求平行四边形面积时,教师讲授如下:连接AC,因为三角形ABC与三角形CDA的三边分别相等,所以,这两个三角形全等,三角形ABC的面积等于1/2底乘高,所以,平行四边形ABCD的面积等于底乘高,命题得到证明。然后,教师列举了很多不同大小的平行四边形,要求学生求出它们的面积,结果每个问题都正确解决了。下课前,教师又布置了十几个类似的问题作为家庭作业。

第 44 题 你认为该老师的作法( )。

A.正确

B.不正确

第4题:

第5题:

用平移方法说明怎样得出平行四边形的面积公式S=ah。

1) 过A作AE⊥CD于E,过B作BF⊥CD于F。

2)将ACE沿AB方向平移,使A点到B点,则E点到F点,C点到D点,即CE=DF

所以SACE=SBDF

第6题:

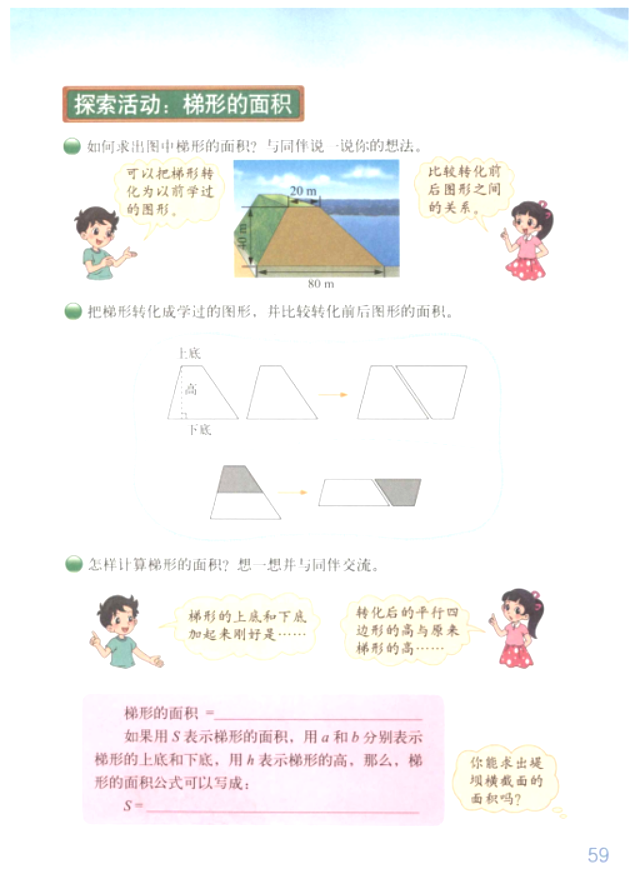

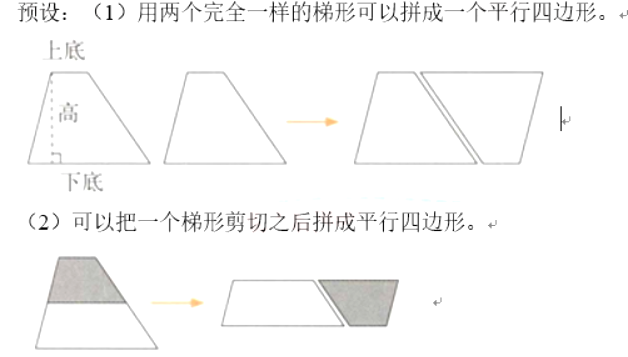

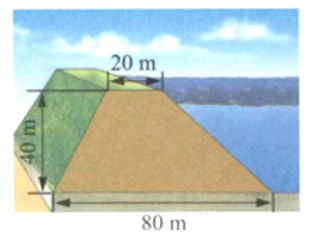

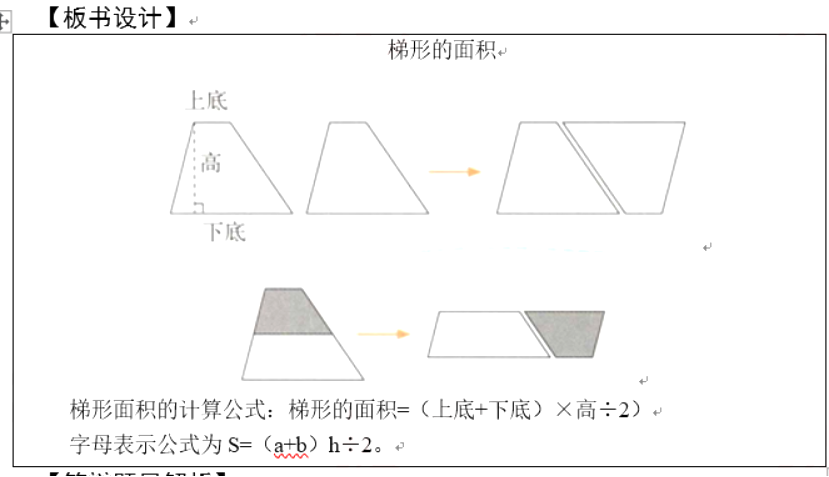

【资料】李老师上小学三年级的数学课,上课开始就在屏幕上投影出:三角形面积=,平行四边形的面积=?。接着就复习计算三角形面积的公式,请一位学生起来回答什么是三角形面积的公式,学生回答:“三角形的面积等于底乘以高除以2。”李老师又问其他同学:“回答是否正确?”学生齐声回答:“对。”李老师再说:“请同学们一齐回答三角形的面积公式。”于是大家一齐说:“三角形面积等于底乘以高除以2”,然后李老师开始讲平行四边形的面积计算公式,很快就讲完了,学生也记住了平行四边形面积的计算公式。接下来李老师要学生做课堂练习,习题是二角形和平行四边形的面积计算。他分别找两个学生上黑板来完成,其他同学在练习本上做练习,做完后李老师再纠正。被叫上去在黑板上计算三角形面积的学生画错了高,于是换了个学生。这个学生打算画辅助线,可是又没有学过相关知识,老师就让他下去,又换了学生上去试,这个学生还是想画辅助线,但最终依然没成功。李老师只好作罢,自己画了高。最后,李老师让学生再次背诵三角形和平行四边形的面积计算公式,这节课就结束了。 问题:以下对李老师教学评价正确的是( )A.李老师的提问是对学生的诊断性评价

B.李老师主要让学生记住公式而不是运用公式

C.李老师的提问多样化,发挥了学生的主动性

D.李老师主要采用了练习法,上了一堂综合课

E.李老师没有让学生“试错”,忽视了学生的自主思考。

如果你是李老师,应该怎么做( )A.应该让学生多记公式,强化学生对公式的理解

B.应善问,提出的问题要明确,能激活和深化学生的思考

C.应在理解和扩充,改组和运用中积极巩固知识,而不要简单复述

D.应在第一个学生画不出高的情况下,就果断终止,进入评讲订正环节

E.应在充分了解学生知识掌握水平的基础上,以教学的发展性原则来指导教学设计

请帮忙给出每个问题的正确答案和分析,谢谢!

第7题:

平行四边形面积公式推导的教学片断:(1)教师布置学生独立思考的内容:我们如何把平行四边形转化为已经知道面积公式的平 面图形来研究它的面积公式呢?(2)学生合作交流不到2分钟,当教师发现有一个小组的同学“过平行四边形的一个顶点 作平行四边形的高,把平行四边形分割成一个直角三角形和一个直角梯形,然后再等量拼成一个长方形.所以平行四边形的面积就是底乘高”的方法后,就立即宣布合作结束。。问题:从与合作学习有关的因素的角度分析本材料。

第8题:

教学设计一:在教学求平行四边形面积时,教师讲授如下:连接AC,因为三角形ABC与三角形CDA的三边分别相等,所以,这两个三角形全等,三角形ABC的面积等于1/2底乘高,所以,平行四边形ABCD的面积等于底乘高,命题得到证明。然后,教师列举很多不同大小的平行四边形,要求学生求出它们的面积,结果每个问题都正确解决了。下课前,教师又布置了十几个类似的问题作为家庭作业。

教学设计二:教师引导学生分析问题,即如何把一个平行四边形转变成一个长方形,然后组织学生自主探究,并获得计算平行四边形面积的公式。

问题:两则教学设计中教师的教学方法有何不同?两种教学方法对学生的学习将产生怎样的影响?

第9题:

第10题: