第1题:

某公司是一家家电生产企业,根据该公司生产的批量化特点,适合该公司的组织结构是( )。

A.扁平型、集中的组织结构

B.扁平型、分散的组织结构

C.纵长型、分散的组织结构

D.纵长型、集中的组织结构

第2题:

导入excel员工信息或申报表为什么会失败?

第3题:

有的电冰箱为什么会爆炸起火?

第4题:

辛亥革命为什么会失败?它的失败说明了什么?

第5题:

1.文革小报具有的特点?它们为什么会兴起,为什么又会迅速退出历史舞台?

第6题:

第7题:

系统为什么会失败?什么原因引起系统开发失败?

第8题:

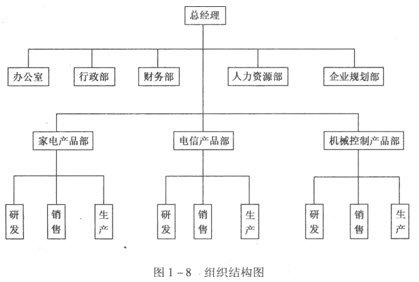

该公司的组织结构应如何进行调整,并设计新的组织结构图。

第9题:

为什么有的眼镜片会变色?

第10题:

什么是“百日维新”?它为什么会失败?又具有什么样的历史意义和教训?