初中历史《宋词与元曲》

一、考题回顾

二、考题解析

【教学过程】

环节一:导入新课

教师利用多媒体播放《中国诗词大会》宣传片。

提问学生:宋代是词的时代,元代是曲的时代,那么宋词、元曲究竟是如何兴盛起来的?它们又具有怎样的特色?引出宋词元曲,顺势导入本课。

环节二:新课讲授

(一)宋词

1.宋词的发展

教师请学生阅读课本内容,提出问题:词经历了怎样的发展过程,有什么特色?题目来源于考生回忆

学生回答:词在唐朝时已经出现,经五代到两宋,得到很大发展,成为宋代主要的文学形式之一。词的句子有长有短,也称长短句,便于歌唱。每首词依据乐谱的要求,有一定的格式,叫作词牌。

2.宋词的代表

(1)概况

教师通过多媒体展示苏轼、李清照和辛弃疾的作品,请学生阅读课本内容,提问:苏轼、李清照和辛弃疾都是宋词的人物,他们的作品有什么特点?你更喜欢谁的作品?

学生结合课本和材料自由发言,教师总结:苏轼的词风情豪迈而飘逸,李清照的词风,委婉、细腻、清秀。辛弃疾,继承了苏轼以来的豪放词风和报国情怀,使词境变得更为雄奇阔大。三人的词作各有千秋,都是宋词中的佳品。

(2)影响

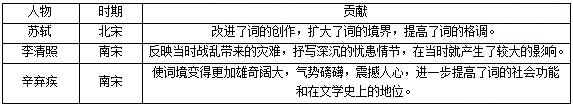

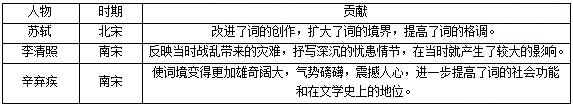

教师出示宋词代表人物及其贡献的表格,请学生阅读课本结合所学,思考苏轼、李清照和辛弃疾的对宋词的贡献。完成下表:

(二)元曲

(1)概况

教师播放《窦娥冤》的视频片段,提问:元曲是一种怎样的艺术形式?元曲的代表人物有哪些?

学生结合课本回答,教师点出:元曲包括散曲、杂剧和南戏等。元曲把音乐、歌舞、动作、念白融合在一起,成为一种综合性的艺术。关汉卿、马致远、郑光祖、白朴誉为“元曲四大家”,其中成就最高的是关汉卿,他的代表作为《窦娥冤》。

(2)发展原因

教师引导学生回顾上节课所学宋元都市的发展,结合本节课所学,进行小组讨论,思考:词曲成为宋元流行的主要文学形式的原因是什么?题目来源于考生回忆

学生自由发言,教师根据回答总结:城市手工业、商业经济的繁荣,为词曲的兴盛奠定了物质基础;市民阶层的扩大,要求丰富的文化娱乐生活,能够歌唱的词和表演的曲,更适应市井生活的需要;宋元时期阶级矛盾和民族矛盾尖锐,词和曲更能表达作家的思想情感。

环节三:小结作业

1.小结:采用问答法师生共同总结本课学习内容。

2.作业:课后请同学们选择一位你喜爱的词人,搜集生平资料,做一份人物手抄报。

【板书设计】

【答辩题目解析】

1.请说一说宋词婉约派和豪放派的特点。

2.本节课你所采用的教学方法有哪些?为什么采用这些教学方法?