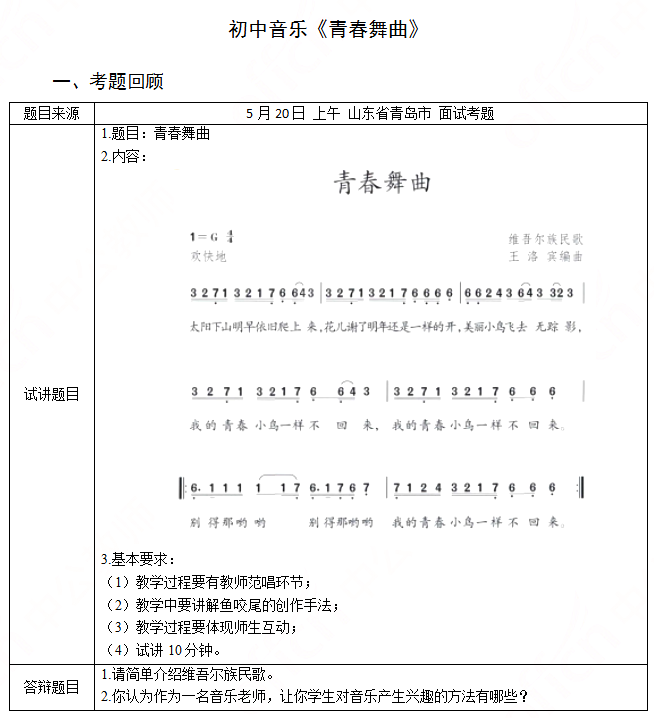

二、考题解析

【教学过程】

(一)情景导入

1.老师播放具有浓郁的新疆民族特色的图片和视频片段,来进行导入。

老师设置问题:同学们猜一猜这些内容都是表现我国哪个少数民族的特色的?

学生自由回答。

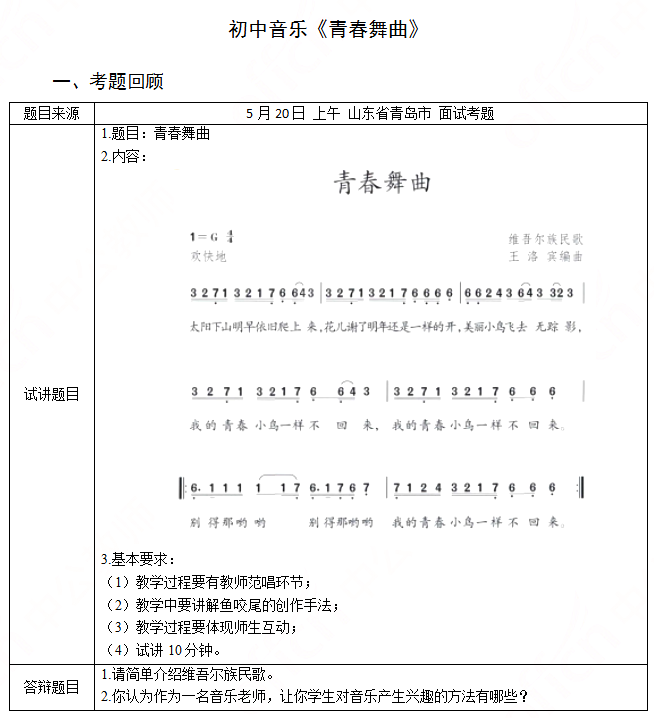

2.老师归纳总结:新疆维吾尔族是我国的少数民族之一,位于我国新疆地区,这个民族的人民能歌善舞,有自己独特的民族服饰和舞蹈特色,今天我们就来学习一首和这个少数民族有关的歌曲,它是用来告诉大家要珍惜时间、珍惜生活的,这首的名字叫做——《青春舞曲》。

(二)初步感知

1.欣赏歌曲

(1)老师设置问题:歌曲分几个部分?分别是什么内容?

学生讨论回答。

(2)以小组的形式回答刚才老师提出的问题,并说明划分的理由。

2.介绍歌曲相关知识

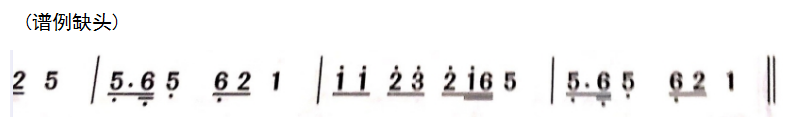

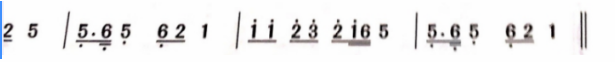

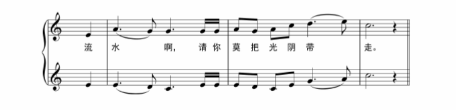

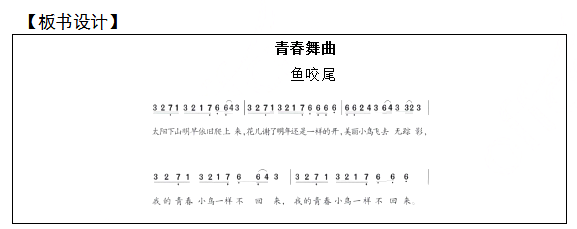

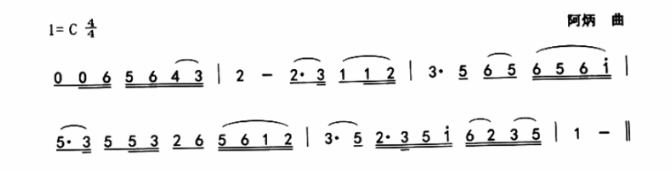

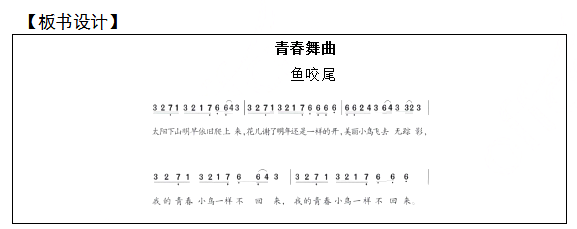

(1)介绍“鱼咬尾”的创作手法,并展示相关的谱例。

①引导学生先根据字面意思,理解创作手法的特征;

②再根据相关谱例,找出乐谱的写作特点,并尝试自由根据“鱼咬尾”的创作手法进行旋律编创。

(2)了解重复的写作手法。并以小组的形式讨论和思考,还有哪些大家熟悉的乐曲是采用了重复和“鱼咬尾”的旋律发展手法进行创作的。

(三)探究学习

3.学唱歌曲

(1)学生先在教师的电子琴伴奏中视唱旋律。

(2)学生跟随视频音乐哼唱旋律(老师引导学生一边哼唱,一边用手拍击节奏)。

(3)难点突破,注意情绪和节拍的准确掌握,要演唱出活泼、欢快的乐曲风格。

老师设置问题:你们认为哪个地方不太好唱?

学生讨论回答

(4)播放音乐视频,学生体会旋律的旋律特点,采用通俗音乐的创作手法。

(5)老师将难点范唱,学生模唱。

(6)学生随视频齐唱歌曲(加深情感体验)

(四)拓展延伸

1.观看相关的舞蹈视频,学习具有浓郁特色的维吾尔族舞蹈动作。

2.以小组的形式进行舞蹈创编,并能够为歌曲进行伴舞。

3.小组分别进行舞蹈展示,其他同学进行歌曲演唱,教师并对各个小组的表演做出评价。

(五)小结作业

通过本节课的学习,同学们已经初步了解了旋律的创作手法——鱼咬尾、重复,并且能完整的有感情的演唱歌曲。课下请同学们搜集其他劝勉人们珍惜时间的歌曲,下节课可以与其他同学进行分享。

【答辩题目解析】

1.请简单介绍维吾尔族民歌。

2.你认为作为一名音乐老师,让你学生对音乐产生兴趣的方法有哪些?