第1题:

A、非实验设计

B、准实验设计

C、真实验设计

D、纯实验设计

第2题:

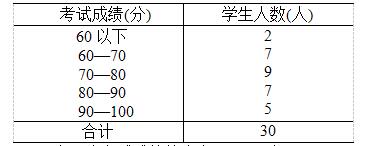

甲、乙两个班参加同一学科考试,甲班的平均考试成绩为86分,标准差为12分。乙班考试成绩的分布如下:

(1)画出乙班考试成绩的直方图。

(2)计算乙班考试成绩的平均数及标准差。

(3)比较甲乙两个班哪个班考试成绩的离散程度大?

参考答案:

第3题:

在比较讲授法和讨论法的教学效果时,教师分别选用两个班级,一班采用讲授教学法,一班运用讨论法,两班学生在智力、学业基础等方面尽量保持均衡,期未时测量其成绩差异.这种研究方法属于().

A.观察法

B.实验法

C.个案研究法

D.调查法

第4题:

第5题:

第6题:

把两个或两个以上年级的学生合编在一个班级,采用直接教学和布置、完成作业轮流交替的方式,在同一节课内由一位教师对不同年级学生进行教学的组织形式,被称为( )。A.班级授课制B.分层教学C.小班教学D.复式教学

第7题:

第8题:

把两个或两个以上年级的学生编在一个班的,由一位教师分别用不同的教材,在同一节课里对不同年级的学生采取直接教学和自动作业交替方式进行教学的组织形式是( )。

A.探究教学

B.小班教学

C.复式教学

D.分层教学

第9题:

第10题: