某位初中语文教师在讲授《山中访友》一课时,设计了这样一道课堂练习:“朗读课文,想象课文中的情境,揣摩作者的写作意图,回答下面的问题:作者在山中拜访了哪些“朋友”?作者为什么把进山看景说成“山中访友”?以下对其分析不正确的一项是()。A、教师设题的意图是引导学生朗读课文,具体分析课文的语言和技巧B、第1问主要是让学生抓住作者所描写的景点,理清思路C、第2问主要是引导学生揣摩作者的写作意图,体会写作技巧D、两道小题的设计有重点、有层次,体现了教师巧妙的构思

题目

某位初中语文教师在讲授《山中访友》一课时,设计了这样一道课堂练习:“朗读课文,想象课文中的情境,揣摩作者的写作意图,回答下面的问题:作者在山中拜访了哪些“朋友”?作者为什么把进山看景说成“山中访友”?以下对其分析不正确的一项是()。

- A、教师设题的意图是引导学生朗读课文,具体分析课文的语言和技巧

- B、第1问主要是让学生抓住作者所描写的景点,理清思路

- C、第2问主要是引导学生揣摩作者的写作意图,体会写作技巧

- D、两道小题的设计有重点、有层次,体现了教师巧妙的构思

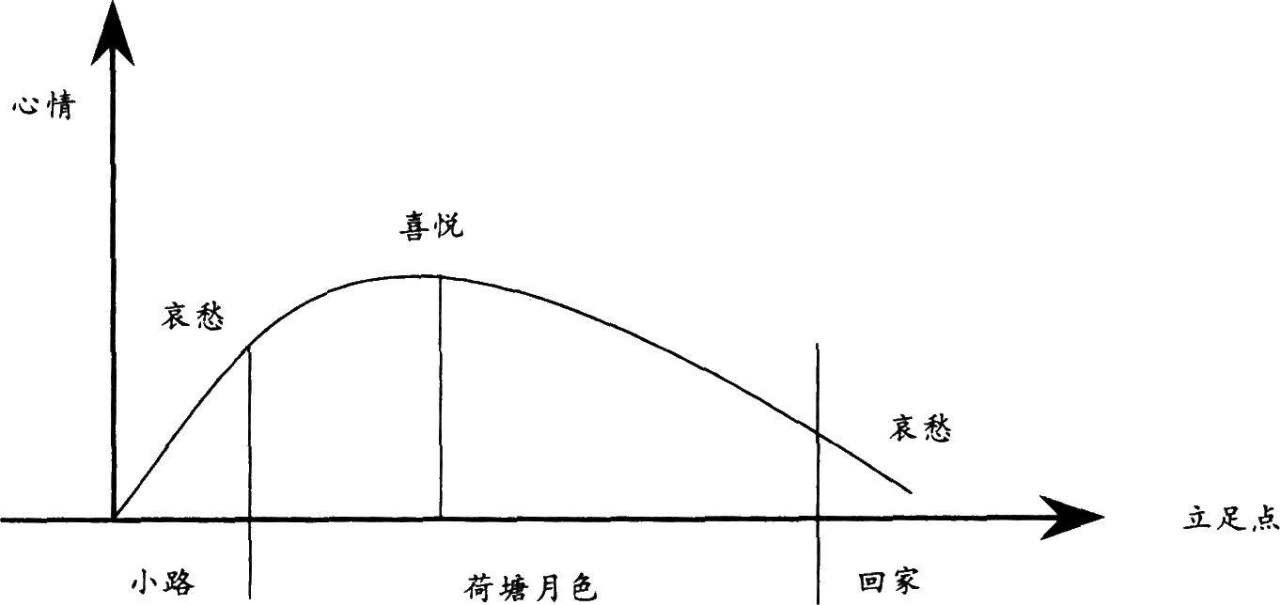

这是某位高中语文教师在教学《荷塘月色》一课时为其设计的板书,以下对其评析不正确的一项是( )。

这是某位高中语文教师在教学《荷塘月色》一课时为其设计的板书,以下对其评析不正确的一项是( )。