(1)教学目标 知识与技能目标:了解碳酸钠和碳酸氢钠的化学性质及其异同。

过程与方法目标:学会运用列表比较的方法了解物质的性质;通过实验探究、现象观察、结论分析锻炼动手能力及分析问题能力。

情感态度与价值观目标:通过钠的重要化合物“碳酸钠和碳酸氢钠”性质的学习,激发学习化学的热情,树立化学与社会紧密联系的意识。建立为社会发展而努力学习的责任感。

(2)教学方法

实验探究法、引导发现法、讲授法。

(3)教学过程:

【创设,导入新课】

导入课程:做实验时,如果不慎将浓硫酸溅到皮肤上应立即用抹布擦去,然后用大量水冲洗,最后涂抹碳酸氢钠药膏处理残留于皮肤深处的酸,为什么不建议用碳酸钠而是用碳酸氢钠呢钠的重要的盐——碳酸钠和碳酸氢钠它们的性质有什么区别呢这节课我们就来探究碳酸钠和碳酸氢钠的性质。

【实验探究,新课学习】

教师讲述:碳酸钠俗名纯碱,也叫苏打。碳酸氢钠俗名小苏打,在生活中常用小苏打作为食品制作的膨松剂。我发现很多同学看见老师课前为大家准备的实验用品都跃跃欲试,我们的探究之旅马上就开始了,请同学们在探究过程中严格按照我们的操作要求,仔细观察现象并认真填写实验表格.下面以四人小组为单位,开始我们的探究实验——碳酸钠和碳酸氢钠的性质。

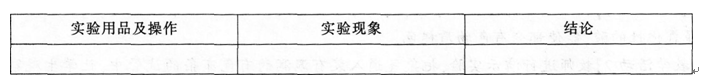

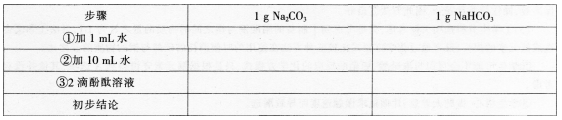

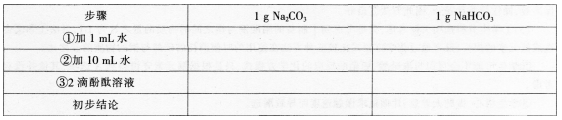

【多媒体投影】学生按步骤进行实验并完成下表格:

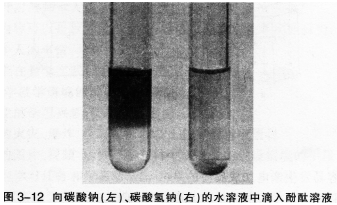

学生实验,教师引导:加入1mL水的时候用手去触摸试管底部,感受下有什么不同;接着加入10mL水,用力震荡,仔细观察现象,同时再摸摸试管底部;最后加入酚酞溶液又有什么变化呢

学生观察、记录实验现象,小组讨论得出结论。

教师提问:哪组同学来为大家展示一下你们的实验现象和初步结论呢

学生小组代表展示实验现象、表述实验结论。

教师追问:根据实验现象和结论,有没有同学愿意解答上课之初提出的问题“为什么不建议用碳酸钠而是用碳酸氢钠”

学生结合所得实验结论,思考回答。

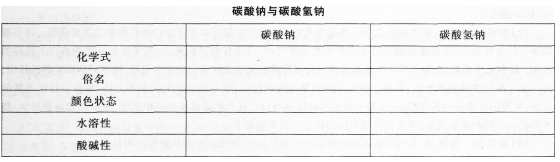

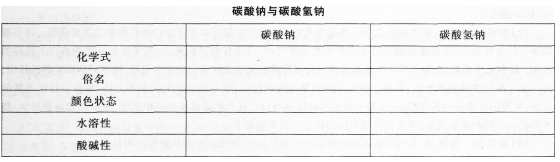

教师总结归纳讲述:碳酸钠遇到少量水后变成含结晶水的晶体,碳酸钠与碳酸氢钠均可溶于水,碳酸钠的溶解性强于碳酸氢钠,碳酸钠碱性比碳酸氢钠强。

【巩固提高】

教师提问:碳酸钠和碳酸氢钠都属于盐类,为什么被称为食用碱

学生思考回答。

教师归纳讲解:碳酸钠和碳酸氢钠虽然都属于盐类,但它们的溶液都显碱性.这就是它们被作为食用碱的原因。

【小结作业】

教师提问:请同学说一说这节课我们都学习了哪些知识

学生总结概括。

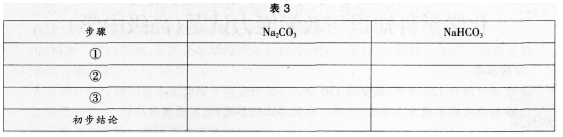

【多媒体投影】学生完成下表格填写

作业:

①同学们课下进行资料收集调研碳酸钠、碳酸氢钠在日常生活、生产中的用途以及该用途主要利用了它们的哪些性质。

②思考如何鉴别碳酸钠与碳酸氢钠。