以下是一位初中语文教师为《夏感》一课设计的几个问题,阅读并回答问题。问题一:文章题目叫夏感,找出文中集中表现作者对夏天感

题目

问答题

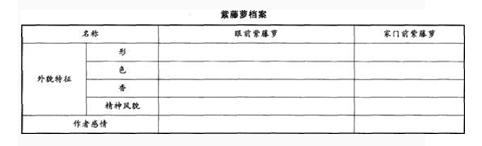

以下是一位初中语文教师为《夏感》一课设计的几个问题,阅读并回答问题。问题一:文章题目叫夏感,找出文中集中表现作者对夏天感受的一个句子。追问:作者赞美的夏天是怎样一个夏天呢?文章中哪里可以看出,如何体会?问题二:一般夏天是绿色的或深绿色的,那作者为什么用"金黄"这个词语来形容夏天呢?追问:作者写了哪些景物,你感受到了什么?从人们的繁忙中你感受到了什么?问题三:在作者眼里,夏天是热烈、紧张、急促的,作者要赞美它们什么呢?问题四:作者既赞美了自然之夏,也赞美了生命之夏。在文章中,又写到了"扑打扑打"与"快割快割"。据此,作者还要赞美什么?请认真阅读以上问题,然后结合相关理论进行评析。