(1)教学目标 知识与技能:①经历探索平方差公式的过程,进一步发展符号感和推理能力。②会推导平方差公式,并能运用公式进行简单计算。 、

过程与方法:①认识平方差及其几何背景,明白数形结合的思想。②在合作、交流和讨论中发掘知识,并体验学习的乐趣。

情感态度与价值观:灵活运用知识、勇于探求科学规律的意识。

(2)教学重点:体会公式的发现和推导过程,理解公式的本质并用公式进行简单的计算。教学难点:理解公式中的字母含义,具体问题要具体分析,会运用公式进行计算。

(3)教学过程设计。

(一)创设情境,引出课题

问题l:计算下列多项式的积.你能发现什么规律

(1)(x+1)(x一l)=__________;

(2)(m+2)(m一2)= __________;

(3)(2x+1)(2x一1)= __________。

【设计意图】通过对特殊的多项式与多项式相乘的计算,既复习了旧知,又为下面学习平方差公式作了铺垫,让学生感受从一般到特殊的认识规律,引出乘法公式——平方差公式。(二)探索新知,尝试发现

问题2:依照以上三道题的计算回答下列问题:①式子的左边具有什么共同特征 ②它们的结果有什么特征 ③能不能用字母表示你的发现

师生活动:教师提问,学生通过自主探究、合作交流,发现规律,式子左边是两个数的和与这两个数的差的积,右边是这两个数的平方差,并猜想出:(a+b)( a-6)= a2-b2:。

【设计意图】根据“最近发展区”理论,在学生已掌握的多项乘法法则的基础上,探索具有特殊形式的多项式乘法——平方差公式,这样更加自然、合理。

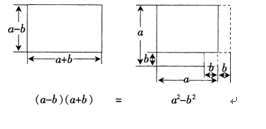

(三)数形结合,几何说理

问题3:活动探究:将长为(叶6),宽为(俨6)的长方形,剪下宽为b的长方形条,拼成有空缺 I的正方形.并请用等式表示你剪拼前后的图形的面积关系(0>6>O). I

【设计意图】通过学生小组合作,完成剪拼游戏活动,利用这些图形面积的相等关系,进一步从几何角度验证了平方差公式的正确性,渗透了数形结合的思想,让学生体会到代数与几何的内在联系,引导学生学会从多角度、多方面来思考问题。对于任意的口、b.由学生运用多项式乘法计算:(a+b)( a-b)=a2一ab+ab-b2=a2-b2,验证了其公式的正确性。

(四)总结归纳。发现新知

问题4:你能用文字语言表示所发现的规律吗

两个数的和与这两个数的差的积,等于这两个数的平方差。(板书)(a+b)(a-b):a2一b2【设计意图】鼓励学生用自己的语言表述,从而提高学生的语言组织与表达能力。

(五)剖析公式,发现本质

在平方差公式(a+b)(a一b)=a2一b2中,其结构特征为:①左边是两个二项式相乘,其中“a与b”是相同项,“b与一b”是相反项;右边是二项式,相同项与相反项的平方差,即a2一b2;②举例让学生说明,哪些式子相当于公式中的a和b,明确公式中a和b的广泛含义,归纳得出:a和b可能代表数或式。

【设计意图】通过观察平方差公式,体验公式的简洁性并通过分析公式的本质特征掌握公式。在认清公式的结构特征的基础上,进一步剖析a.b的广泛含义,抓住了概念的核心,使学生在公式的运用中能得心应手,起到事半功倍的效果。

(六)总结概括,自我评价

问题5:这节课你有哪些收获 还有什么困惑

【设计意图】从知识和情感态度两个方面加以小结,使学生对本节课的知识有一个系统全面的认识。