交通肇事罪

侵占罪

信用卡诈骗罪

诈骗罪

第1题:

下列哪种情形属于共同犯罪:( )

A.甲乙共谋要一起杀死丙,到约定的时候乙未去,由甲一人单独将丙杀死

B.甲某(女)与乙某(女)积怨甚深。为了败坏乙某的名声,指使其丈夫强奸乙某。甲某的丈夫将乙某强奸

C.甲某唆使一个13岁的中学生乙某从家中偷出金银首饰,然后低价从乙某处收买

D.甲某在将-乙某杀害之后,为了销毁罪迹,指使丙某将乙某的尸体浇上汽油焚毁

第2题:

甲与乙因借款问题发生激烈争执,后甲将乙打死。甲将乙尸体掩埋后,又给乙的妻子打电话,称将其夫乙绑架,交10万元放人。甲在前往取款时被埋伏的警察抓获。甲的行为构成()

A.故意杀人罪

B.绑架罪

C.敲诈勒索罪

D.诈骗罪

第3题:

2006年某日凌晨5时许,某单位司机甲某驾驶一辆桑塔那轿车行驶在某县公路时,因驾驶车速过快,加之注意力不集中,将同向行驶骑摩托车的菜贩乙某连人带车撞倒。甲某见乙某倒在地未动弹,认为乙某被撞死,遂将乙某拖至公路西侧60米处田间挖坑掩埋,然后将乙某的遗留物抛入公路两侧草丛和水沟中湮灭,逃离现场。被害人乙某经法医鉴定,支气管均有大量泥沙,胃里有水,并有泥沙,系生前入水窒息而亡(溺死)。问题:甲某的行为如何认定?

第4题:

某日,甲开车执行任务途中,乙突然从右边路旁树林疾步冲出抢过马路。甲见状向左猛打方向盘,并紧急制动,仍躲避不及,车右前轮将乙左腿轧断。事故发生后,甲见天色已晚,此地荒僻,又没有人,便将昏迷不醒的乙拖至路旁小树林,自己开车逃去。第二天早晨,乙的尸体被人发现。经法医鉴定:乙左腿膝盖处粉碎性骨折,因抢救不及时,导致失血性休克死亡。

问:对被告人甲的行为如何认定?

第5题:

某日,甲醉酒驾车将行人乙撞死,急忙将尸体运到X地掩埋。10天后,甲得知某单位要在X地施工,因担心乙的尸体被人发现,便将乙的尸体从X地转移至Y地。在转移尸体时,甲无意中发现了乙的身份证和信用卡。此后,甲持乙的身份证和信用卡,从银行柜台将乙的信用卡中的5万元转入自己的信用卡,并以乙的身份证办理入网手续并使用移动电话,造成电信资费损失8000余元。甲的行为构成何罪( )。

A.交通肇事罪

B.侵占罪

C.信用卡诈骗罪

D.诈骗罪

第6题:

托运人甲委托乙运输公司将一批货物由A地运输到B地,并交由收货人丙,二者在运输过程中发生行为符合法律规定的是

A、在乙运输货物从A地到B地的过程中,甲和丙发生纠纷,于是甲要求乙变更路线,将货物转运到B地的反方向C地。

B、乙在运输过程中发现甲的货物里有一部分货物具有腐蚀性,正在腐蚀乙的货舱,而甲事先并没有声明,也没有妥善包装,就在路途中合适的地点将其抛弃。

C、乙在运输过程种突遇当地发生滑坡,甲的货物全部灭失,甲要求返还乙之前收取的运费。

D、乙将甲的货物按照规定运输到B地,但发现收货人不明,乙可以将货物提存。

ABCD,四项均符合法律规定。

第7题:

甲、乙共谋杀丙,甲先发一枪将丙打死,乙又对丙的尸体连开数枪,则

A.甲、乙为共谋共同正犯

B.甲成立故意杀人罪既遂,乙成立故意杀人罪未遂

C.甲、乙均成立故意杀人罪既遂

D.乙构成侮辱尸体罪

第8题:

某日,甲醉酒驾率将行人乙撞死,急忙将尸体运到X地掩埋。10天后,甲得知某单位要在x地施工,因担心乙的尸体被人发现,便将乙的尸体从X地转移至Y地。在转移尸体时,甲无意中发现了乙的身份证和信用卡。此后,甲持乙的身份证和信用卡,从银行柜台将乙的信用卡中的5万元转入自已的信用卡,并以乙的身份证办理入网手续并使用移动电话,造成电信资费损失8000余元。甲的行为构成何罪?

A.交通肇事罪

B.侵占罪

C.信用卡诈骗罪

D.诈骗罪

第9题:

下列情形中成立共同犯罪的选项是:

A.甲乙二人在生产作业时不小心造成火灾

B.甲某(女)与乙某(女)积怨甚深。为了败坏乙某的名声,甲某指使自己的丈夫将乙某强奸

C.甲某唆使一个15岁的中学生乙某从家中偷出金银首饰,然后低价从乙某处收买

D.甲某在将乙某杀害之后,为了销毁罪迹,指使丙某将乙某的尸体浇上汽油焚毁

第10题:

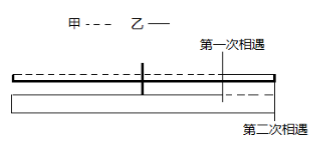

此时两人同走的时间中甲走了半个全程,乙走了2个全程,甲、乙的速度比=0.5:2=1:4,时间比4:1=120:30,x>30;(2)X取最大,则乙速最小。第二次相遇发生在乙刚走完全程转身要折返的时候,如下图所示:

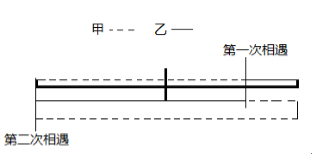

此时两人同走的时间中甲走了半个全程,乙走了2个全程,甲、乙的速度比=0.5:2=1:4,时间比4:1=120:30,x>30;(2)X取最大,则乙速最小。第二次相遇发生在乙刚走完全程转身要折返的时候,如下图所示: 此时两人同走的时间中甲走了1.5个全程,乙走了1个全程,甲乙的速度比=1.5:1=3:2,时间比=2:3=120:180,x<180。因此,选择B选项。

此时两人同走的时间中甲走了1.5个全程,乙走了1个全程,甲乙的速度比=1.5:1=3:2,时间比=2:3=120:180,x<180。因此,选择B选项。