解析:

1.精读是以传授本质的,带规律性的知识为主要特征,重在“精”“细”;而略读课则是精读的延展与深化,教学略读课文的目的是使学生在教师的引导下自觉、准确地把在精读课文中所获取的基础知识、阅读方法、经验等迁移到略读课文的学习中,将知识转化为技能。

精读课:初读课文,整体感知;抓住重点,深入领悟;品读赏读,揣摩写法;积累语言,尝试运用.在这个基本式的基础上,可以有许多变式.对于景美情深的课文(包括诗歌),可以用创设情境,激情导读,反复诵读,穿插评读的思路组织教学.对于托物言志的课文,如《白杨》,教学的重点应是借物喻人的语言,先理解字面的意思,再体会字里行间背后含着的意思,在读、思、议中知其志,抒其情,明其法.对于以事喻理的课文,如,《画杨桃》《钓鱼的启示》,可在事与理之间设计重点问题,引导学生研读、品读重点句段,讨论交流,既了解事件,又悟出道理。

略读课:更需整体把握,不宜肢解课文.建议采取几遍读的方法.如,一读,读对读通,口诵心惟;二读,画画批比,粗知大意;三读,交流收获(可以是受到教育启发的,可以是好词佳句的,可以是文章写法的,可以是读书方法的),积累语言。

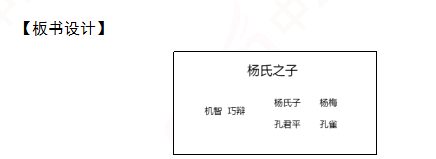

2.选编本课的目的,一是让学生开始接触文言文,对文言文有一个初步的认识;二是理解古文的意思;三是使学生感受到故事中人物语言的风趣机智。

本组课文描述了杨氏子的聪慧,把杨氏子的稚气和巧妙的回答描写得惟妙惟肖!教导我们要学会随机应变,用智慧解决问题。