当学生能够识别出新的问题与例题之间的相似性后,他就可以将例题的解题程序迁移到新的问题中

例题对于学生解决新的问题作用很小

例题则可以为学生提供一个如何将原理应用到实际问题的典型范例

通过学习例题,学生可以学会特定的操作步骤和程序

第1题:

教师通过详细演算例题来帮助学生行成的心智技能阶段是()

A.原型模仿

B.原型操作

C.原型定向

D.原型内化

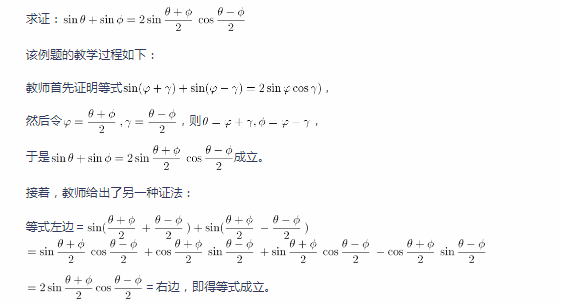

第2题:

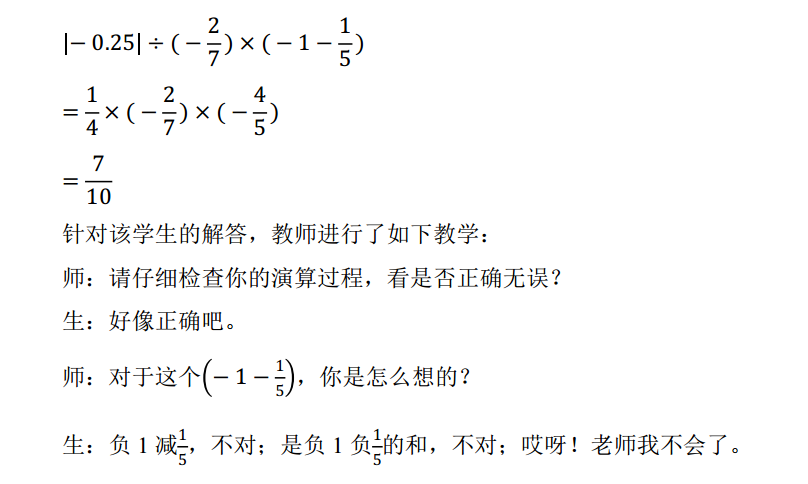

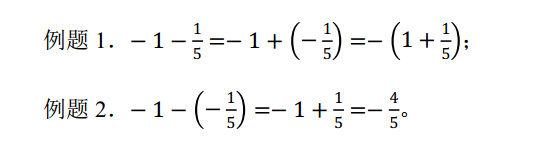

第3题:

为了更好地形成智力技能,教师常在黑板上清楚而细致地演算例题,这是给学生提供( )

A. 原型定向

B. 原型模型

C. 原型操作

D. 原型内化

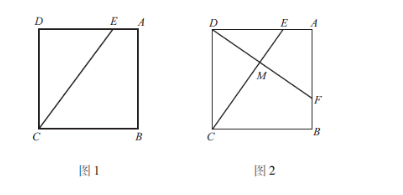

第4题:

第5题:

第6题:

第7题:

第8题:

A. 4

B. 1

C. 3

D. 2

第9题:

第10题:

操作化的定义和作用是什么?如何对概念和例题进行操作化?任选一概念完成操作化。

操作化是指明确提出概念的定义,分清概念(包括命题和假设)的层次,并将抽象概念一步步化解为具体的可操作的、可测量的指标,以实现社会调查研究的定量化的这一过程。操作化的作用之一:在于使概念或命题具体化,使调查研究得以进行操作化的作用之二:在于使概念或命题定量化,对社会现象的分析,从定性,定量两个方面进行,避免了社会现象的分析的片面推断。操作化的作用之三:对社会现象的分析是建立在量的基础上,而不是一种主观的臆断。

略