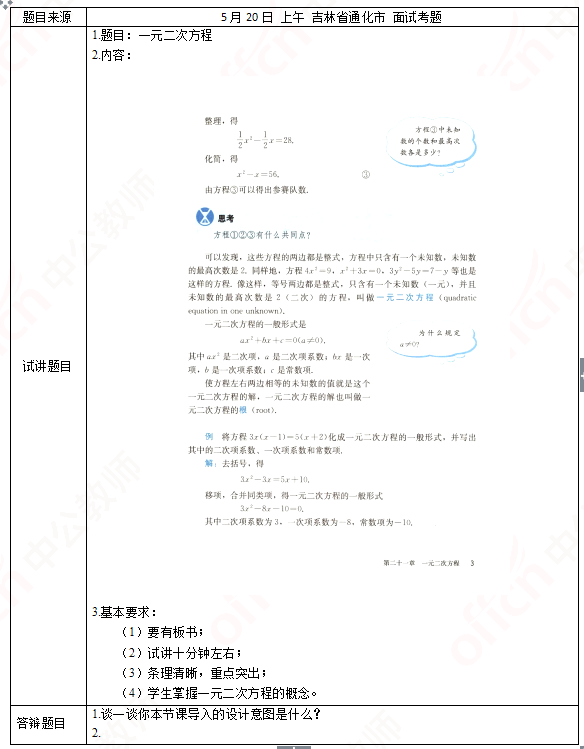

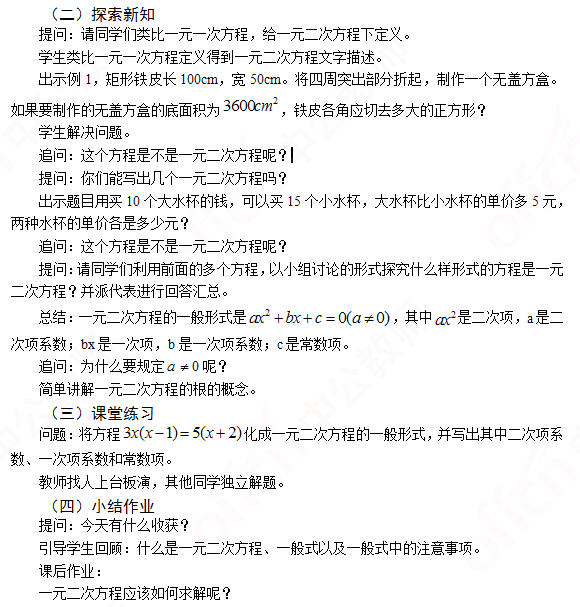

针对“一元二次方程”起始课的教学,两位老师给出了如下教学片断:

【教师甲】

设置问题:请同学们根据下列问题,只列出含未知数的方程:

(1)一个正方形的面积为2,求正方形的边长x。

预设:学生会分别列出两个方程。

教师要求学生分别整理成方程左侧降幂排序,右侧为零的形式,然后引导学生完成下面两件事:对比“一元一次方程”的定义,为这类方程定义一个名称——一元二次方程。再请学生自行写出几个不同的一元二次方程,并提炼出一元二次方程的一般表达式。

【教师乙】

上课开始。提问:什么是“一元一次方程”?请你根据“一元一次方程”的定义,给出“一元二次方程”的定义,并举出几个“一元二次方程”的例子。在学生举例的基础上,提炼出“一元二次方程”的一般表达式。

请完成下列任务:

(1)请分析两位老师引入“一元二次方程”概念设计方案的各自的特点。(15分)

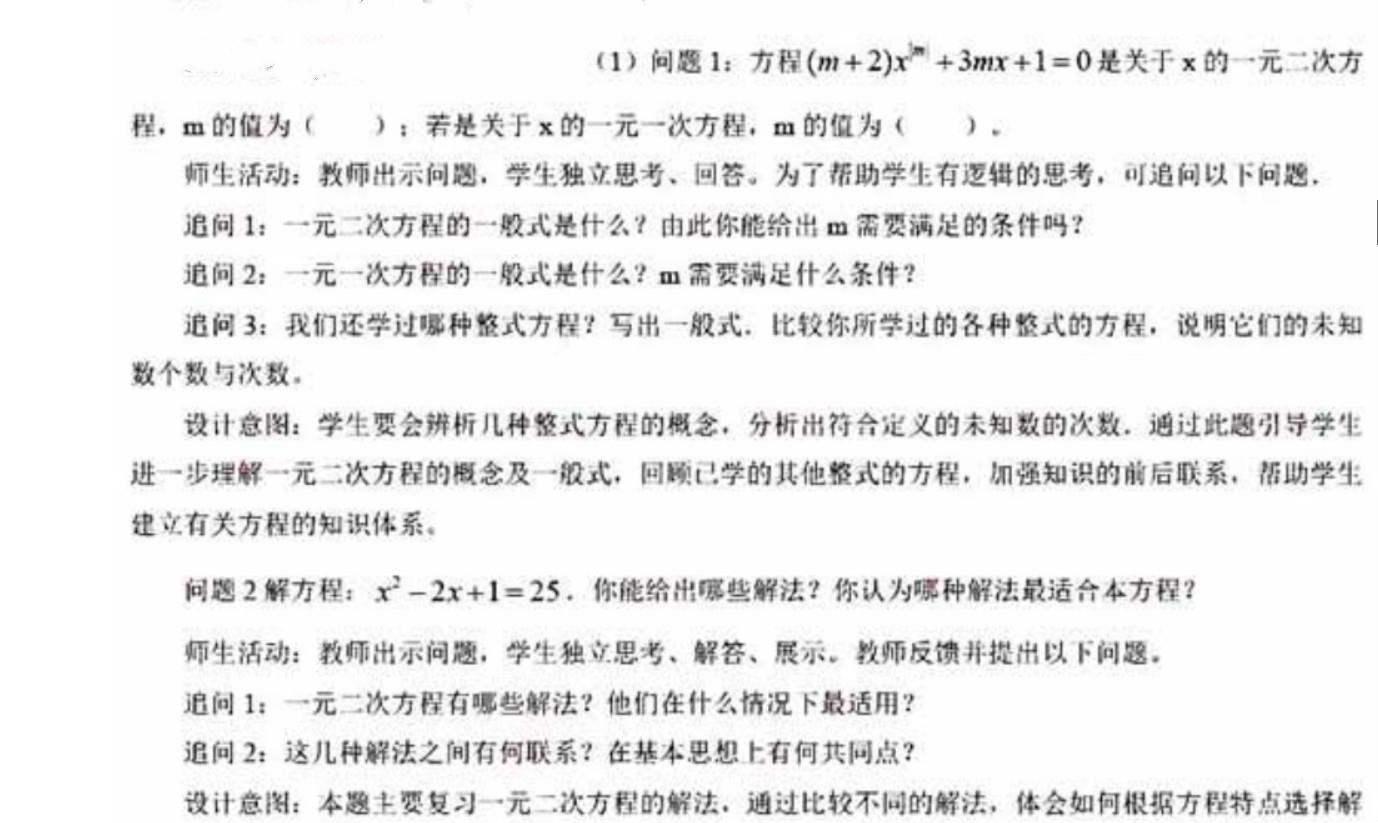

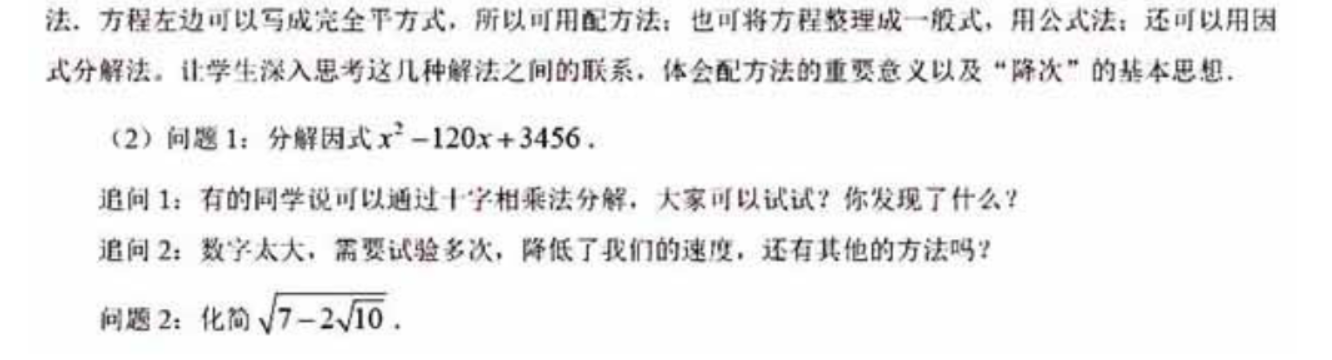

(2)在教学中,当引入一个新的数学概念之后,往往通过例题、习题加深对概念的理解。请针对“一元二次方程”概念,设计不同难度的两道例题和两道练习题,加深学生对“一元二次方程”概念的理解。(15分)